广州第一棉纺厂一名女工正在将白色的纬纱接好。 |

近代以来,广府地区开风气之先,率先实现缫丝生产的机器化,生丝远销世界各地,在一些领域,曾引领我国纺织业从手工时代走向机器工业化时代的历史潮流。

斗转星移,当年的繁华已风流云散。让我们重温当年那跌宕起伏的风云际会,寻找当年的纺织女,聆听她们的故事……

千丝万缕线 衣被人间暖

缫丝:从家庭副业到机器生产

蚕丝是广州地区近代主要出口产品之一。广府甚至全国缫丝业的发展,不能不提到一个人,那就是陈启沅。陈启沅生于十九世纪20年代, 1854年他随兄出国经商,在其后将近20年中,遍历南洋各埠,然而“仍未尝废农桑之心”。1873年,陈启沅回国以后,在故乡南海简村创办一个名叫“继昌隆丝偈”的缫丝厂。厂子规模最初很小,丝釜不过几十部,后来逐渐扩大,最多达到八百部,工人达到七百多人。所用的机器当时叫做“机汽大偈”,单从机件结构看,这种大偈和十九世纪初期西欧的改良手工蒸汽缫机颇相类似。机汽大偈对提高劳动生产率十分显著。当时就有人说,在这种丝偈中,“每一个女工可抵十余人之工作”。

自“继昌隆”后,这种新式缫丝工业在珠三角飞速发展。到1881年,广州地区的丝厂,已经增

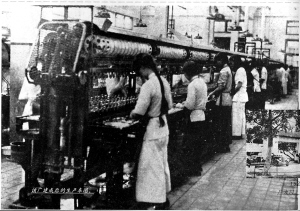

1935年建成的广东纺织厂初期的生产车间。 |

对此,张晓辉教授认为,继昌隆缫丝厂的意义,不仅在于它是“我国民族资本最早的企业之一”,更在于,在它的带动下,广府的制丝业慢慢脱离传统家庭副业或手工作坊生产模式,走向机器生产时代。至20世纪初,丝厂普遍已使用蒸汽动力运转丝车,机器缫丝业已成为当地主要的近代工业。从此,市场上有了机器缫丝(也称厂丝)和土丝的区别。厂丝生产效率高,大部分产品通过洋行出口到欧美、南洋等地;土丝质量相对差,手工相较粗糙,主要用于国内市场。

20世纪初期,广州及附近的顺德、南海等地的蚕丝业日渐鼎盛。“桑基鱼塘”成为当地数十万户居民的生产方式,并出现 “家家早起夜眠迟,生丝要赶趁圩期”的忙碌景象。此外,缫丝厂遍地开花,数量和拥有的丝车数量,居于全国首位。当时有民谚:“一担桑叶一担米,一船丝出一船银归。”形容的就是当时的空前盛况。

广府的缫丝业虽然曾经在全国处于领先地位,但长期以来一直潜伏着危机。在原料上,广府蚕丝质量不高。由于农民植桑不得法,蚕种不良,一年有6~8次的造数,过于频密,与江浙相比,蚕茧小而且蚕丝质量次。在生产手段和技术设备上,广府也相对落后。虽然在二十世纪20年代,广府

一名女工正在搬运纱锭。 |

此外,粤丝贸易长期为外商所把持。粤丝不直接与国际市场挂钩,而是通过洋丝行进行贸易,洋丝行操纵市况,牟取暴利。

正因为这些潜在危机,二十世纪30年代初国际市场的衰滞,就促成了建立在外贸出口基础上的广府缫丝业的危机的总爆发。各国高树关税壁垒,粤丝出口疲滞。再加上当时西方已开始生产人造丝,尤其是日本生丝飞速崛起,技术更为先进,严重冲击着华丝。抗战爆发,省内蚕丝区域,原本集中于珠江三角洲,自日军入侵后,大片桑园、蚕种场及缫丝厂被毁,幸免者亦被迫停工。

棉纺:从土布当家到洋纱风行

“与蚕丝业发展的悠久历史不同,广州地区受气候限制,基本不产棉,这使得传统棉纺织业的发展缓慢,落后于其他地方,生产方式陈旧。”张教授说。然而,这一状况在鸦片战争后发生转变。西方列强打开我国的大门后,大量向我国倾销洋纱、洋布。广东市场是最早被入侵的地区之一,英国从印度殖民地源源不断向广州地区输入洋纱、机制棉布等产品。这些产品是近代机器大生产的产物,质量较传统手工业好,价格也相对较低,它们的大量涌入,反而推动了一直受制于原料不足的广东织布业的发展,并且在全国率先用机器纱淘汰了土纱,洋纱成为织布业的主要用料。

广州是当时岭南三大织布中心之一。20世纪初,广州附近各县便开始了“洋机盛而土机衰”的

当时·今日:纺织女工聚在一起用餐的场景,变了的只有色彩。 |

二十世纪30年代,陈济棠主粤期间,社会秩序相对安定,物价较平稳,加上国内抵制日货运动等有利条件,广州地区的织布业发展兴盛。资料显示,至1938年沦陷前夕,广州约有棉纺织工厂110家,而其中以 “广东省营纺织厂”规模最大。

张教授认为,近代以来,广州棉纺业获得了较大发展,但与蚕丝业相比,机器化程度相对较低,用马达作动力的织布厂不多,手工织造仍然是一种主要方式。1922年的《香港华字日报》记载,广州当时有大小织造厂二百余间,“唯多手机织造”。战后初期,因南洋及国内多地需求量大,织布业有所复兴,生产曾蓬勃一时,广州最盛时达四百余家,规模较大者有二三十家,但家庭工艺式占了三百多家。72岁的简丽卿是土生土长的广州人,她的回忆为这一观点提供了佐证。直到上世纪四五十年代,广州的小北、西关等地方,除了有作坊式的织布厂,很多家庭都会在家里手工织布,女儿打纱,母亲织布,父亲染色,做好的布自己可以用,或者拿去卖换钱。兴盛时,家家户户的织机声响成一片,昼夜不息。