1 主题内容与适用范围

本标准规定了用投影显微镜测定毛纤维直径的试验方法。

本标准适用于各种类型的毛纤维及经受过各种工艺处理的毛纤维,亦适用于横截面较圆的其他纤 维。2 引用标准

GB 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法

GB 8170数值修约规则

3 名词术语

3.1 平均直径

羊毛或其他纤维纵向投影宽度的平均值。

3.2 批样

从一批材料中抽取的具有代表性的样品。

3.3 试验室样品

从批样中抽取具有代表性的部分样品。

3.4 试样

从试验室样品中抽取的用于一次试验的部分样品。

4 方法慨述

把纤维片段的映像放大500倍并投影到屏幕上,用通过屏幕圆心的毫米刻度尺量出与纤维正交处的宽度或用楔尺测量屏幕圆内的纤维直径,逐次记录测量结果,并计算出纤维直径平均值。

5 仪器和器具

5.1 投影显微镜,包括光源、聚光器,载物台、物镜、目镜、具有毫米刻度尺的圆形屏幕或折光镜。

5.1,1 载物台装有能向相互垂直的两个方向移动的步进位移装置。

5.1.2 物镜和目镜的投影放大倍数为500倍。

5.1.3 通过屏幕圆心有一毫米刻度尺,可在平面内绕其圆心旋转,如图1(方法A用)。

5.2 印有放大500倍刻度的楔尺。

注:采用方法B测量纤维平均直径,须用中国纤维检验局印制的楔尺。

5.3 显微镜测微尺,分度为0.01mm。

5.4 纤维切片器或双刀片,可将纤维切成0.2—0.4mm片段长度。

5.5 粘性介质

粘性介质应具以下性质:

a. 温度在20℃时折射率在1.43—1.53之间;

b. 有适当的粘性;

c. 吸水率为零;

d. 对纤维直径无影响。

适用的介质有杉木油或液体石蜡等。

5. 6 载玻片,厚度应与物镜测微尺玻璃片的厚度相同,其长为76mm,宽为26mm。

5.7 盖玻片,厚度为0。13—0.17mm。

6 预调湿,调湿和试验标准大气

6.1 预调湿是在50℃烘箱内至少烘半小时。若试验样品的回潮率低于标准平衡回潮率时,可不进行预调湿。

6. 2 调湿是将预调湿后的试验样品置于温度为20±2℃,相对湿度为(65±3)%的条件下,放置一定时间后称重,当两次重量的增量(两次称重相隔2h)不超过后一次重量的0.25%时,即认为试验样品达到吸湿平衡。

6.3 试验应在温度为20±2℃,相对湿度为(65±3)%的条件下进行。

方法A

7 取样与试样制备

7.1 取样按有关羊毛纤维取样方法进行。

7.2 原毛,洗净毛试样制备

7.2.1 原毛试验样品按GB 6978洗净。

7.2.2 把洗净的羊毛试验样品大致分成40份,从每一份中取出一簇纤维一分为二,注意不可使纤维护断,随机丢弃一半,稍加整理使纤维基本呈平行状态,再从纵向分取一束,一分为二,丢弃一半,如此继续操作,直到每份剩下约100根纤维,这样共剩下约4000根纤维。

7,2.3 如果纤维含油率大于1%,则用石油醚或其他溶剂处理两次,待于燥后放在标准大气中调湿。

7,2,4 用纤维切片器或双刀片切取0.2—0.4mm长的纤维片段,至少切三次,将这些纤维片段充分混

和,取出一小部分放在滴有粘性介质的载玻片上,用镊子搅拌,使之均匀分布在介质内,然后盖上盖

玻片。盖时注意,应先去除多余的粘性介质混和物,保证覆上盖玻片后不会有介质从盖玻片下挤出,以

免细纤维流失。

7.2. 5 本试验共制作三只试样,以供测量使用。

7,3毛条试样制备

7,3,l 从试验样品中,任意抽取毛条不少于10根,每根毛条剖取1/3—1/4,然后放到标准大气中调

湿。

7,3.2 用纤维切片器或双刀片切取0.2—0.4mm长的纤维片段。

7,3.3 将纤维片段放在载玻片上,其余操作同7.2.4。

7,3.4 本试验共制作三只试样,以供测量使用。

8 试验步骤

8,l 校准放大倍数

将分度为0.01mm的测微尺放在载物台上,投影在屏幕上的测微尺的一个分度(0.01mm)应精确地被放大为5 mm,这时放大倍数为500倍。

8,2 测量

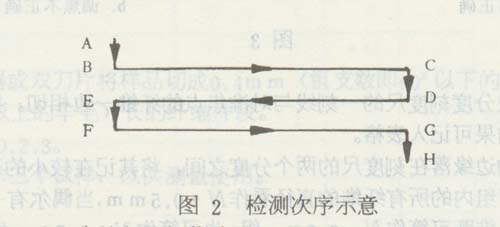

把载有试样的载玻片放在显微镜载物台上,盖玻片面对物镜,开始时首先对盖玻片的角A进行调焦(见图2),纵向移动载玻片0.5mm到B,再横向移动0.5mm;这两步将在屏幕上取得第一个视野。

按照此规则测量视野圆周内的每根纤维直径。

在测量时以下情况应排除:

a. 其长度有一半以上在圆周以外的纤维;

b. 端部在透明刻度尺宽度范围内的纤维;

c. 在测量点上与另一根纤维相交的纤维;

d. 严重损伤或畸形的纤维。

在第一视野内的纤维测量完毕后,将载玻片横向移动0.5mm,这样在屏幕上出现第二个视野,沿载玻片的整个长度按相同方法继续进行,在到达盖玻片右边C处时,将载玻片纵向移动0.5mm至D,并继续以0.5mm步程横向移动测量。按图2所示的A,B、C、D、E、F、G……的次序检验整个载玻片中的试样,操作者不可随便选择被测量的纤维;纤维明显一端粗、另一端细长,测其居中部位。

上述测量应由两名操作者各自独立进行,结果以二者测得结果平均值表示。若两者测得的结果差异大于两者平均值的3%时,应测量第三个试样,最终结果取三个试样实测数值的平均值。

8.3 调焦

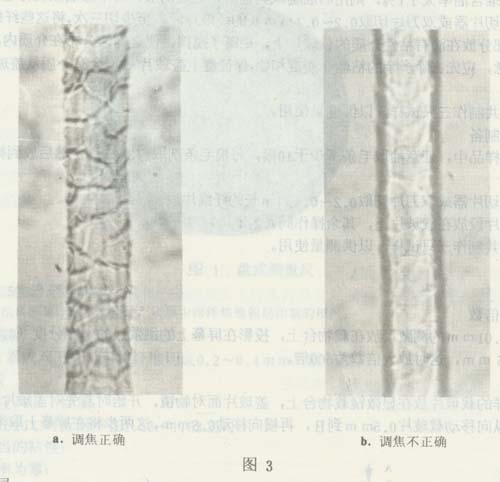

当透镜太靠近盖玻片时,纤维的边缘显示白色的边线,当透镜离盖玻片太远时,纤维边缘显示黑色边线(图3b)。

当在焦平面上时,纤维边缘显示一细线,没有白色或黑色边线(图3a)。纤维映象的两边不是经常同时在焦平面上的,调焦时,使一个边缘在焦点上而另一边显示白线,然后测量在焦点上的边线到白

8.4 测量记录

测量每一根纤维都要使分度刻度尺的一刻线与对准焦点的纤维一边相切。按前一节所述,在纤维另一边上读出直径,测量结果可记入表格。

如果纤维未对准焦点的边缘落在刻度尺的两个分度之间,将其记在较小的毫米整数"组内,在以后的计算中,可将记录在N组内的所有纤维的直径看作N+0.5mm,当偶尔有一根纤维的直径正好处于毫米整数时,那么这根纤维既可算作N—0.5mm组,也可算作N+0.5mm组,在这种情况出现时,要把它们交替记作N+0.5mm组和N—0.5mm组计算。

9 计算与结果的表示

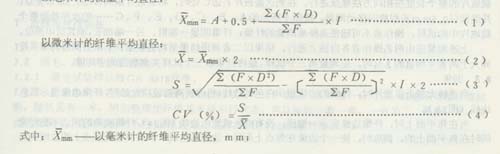

以毫米为单位计算上述测量的算术平均值,在放大倍数为500时,将算术平均值乘以2,就是以微米为单位的纤维平均直径。

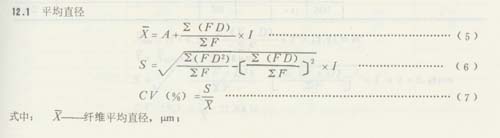

9,1 平均直径

以毫米计的测量平均直径:

9.2 试验结果计算至小数点后第三位,修约至两位小数。数字修约按GB 8170的规定进行。

方法B

10 取样与试样制备

10,1 同7.1。

10.2原毛、洗净毛试样制备

10.2.1 同7.2.1。

10.2.2 取洗净的毛纤维试验样品约30g,稍加整理使纤维基本呈平行状态,再将一束纤维从纵向分取1/3,剩得10g左右的纤维,除去草杂。不论用人工或机器除草杂,都应该注意不使粗短纤维丢失。

10.2.3 用纤维切片器或双刀片在纤维的中部切取0.2—0.4mm长的片段,放在滴有粘性介质的表面皿上,用镊子搅拌,使之均匀分布在介质内,然后取适量试样放到载玻片上,盖上盖玻片。盖时注意,应先去除多余的粘性介质混和物,保证覆上盖玻片后不会有介质从盖玻片下挤出,以免细纤维流失。

10,2.4 本试验共制作三只试样,以供测量使用。

10,3 毛条试样制备

10.3.1 同7.3.1。

10.3.2 用纤维切片器或双刀片将样品切成0.4mm(粗支数即60s以下的羊毛,不包括60s)、0.2mm(细支数即60s及60s以上的羊毛)长的纤维片段。

10.3.3 其他操作同10.2.3。

10.3.4 本试验共制作三个试样,以供测量使用。

11 试验步骤

11.1 放大倍数校准同8.1。

11.2 测量同8.2。

11.3 调焦同8.3。

11.4 测量记录

测量每根纤维都要使楔尺的一边对准焦点的纤维一边相切,在纤维的另一边与楔尺另一边相交处读出数值,测量结果记在楔尺上。

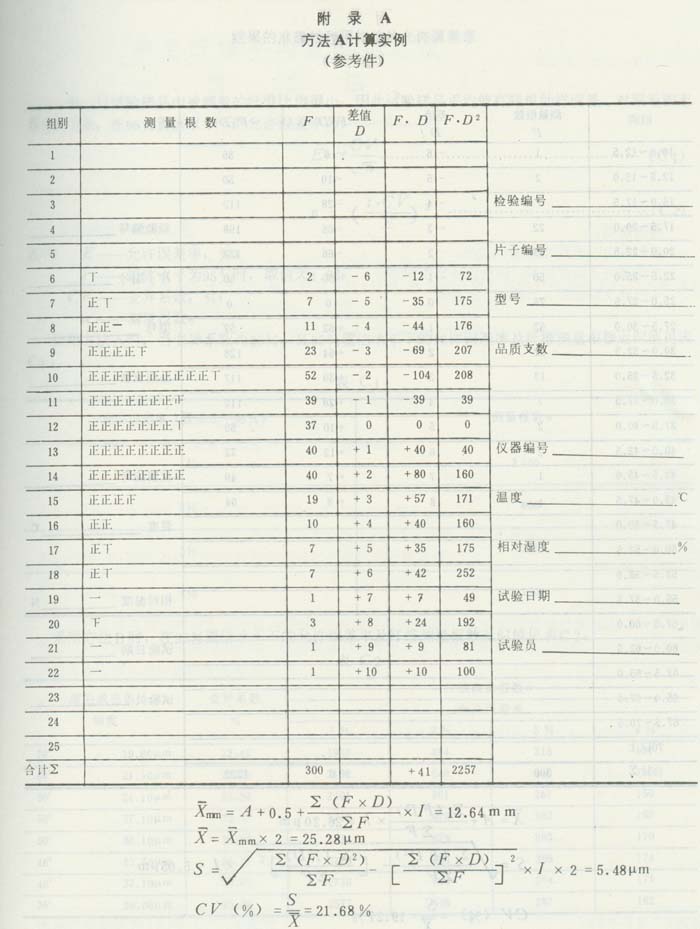

12 计算与结果的表示

A——假定平均直径,μm;

F——测量根数;

D——相对假定算术平均数之差;

I——组距,2.5μm;

S——标准差,μm;

CV——变异系数。

12.2 同9.2。

13 试验报告

试验报告包括以下内容:

a. 样品的品种、规格及编号;

b. 纤维平均直径、标准差、变异系数;

c. 纤维直径的测量根数;

d. 试验日期、温湿度条件;

e. 仪器编号及试验人员姓名或代号。

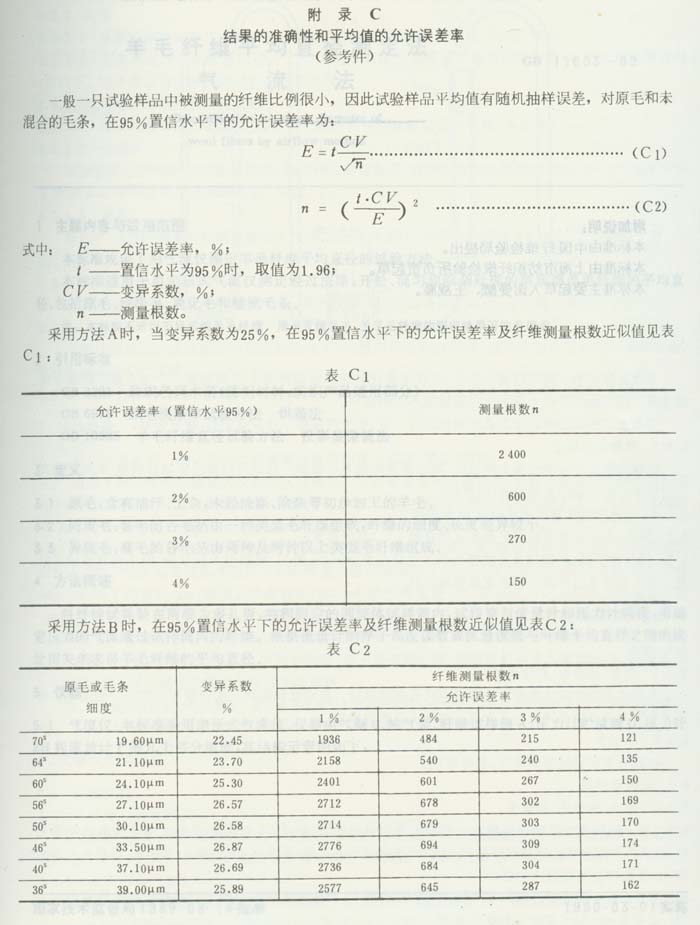

对于混合毛条及某些品种的原毛,由于离散较大可以根据上述公式确定测量根数。

附加说明:

本标准由中国纤维检验局提出。

本标准由上海市纺织纤维检验所负责起草。

本标准主要起草人谢曼额,王战雁。