相变纤维[1] 可以在不同的温度下,激发启动吸热或放热,通常又称为自适应相变纤维。所谓自适应(self-adapted)是指对环境温度的自调整性。当温度高于某一阈值时,材料相变而吸热,使温度不再升高;温度低于某一阈值时,纤维相变而放热,使温度不再降低。因此,这类纤维材料可主动地、智能地控制周围的温度,故又称为智能纤维。这种纤维大都具有双向温度调节和适应性,可以在温度振荡环境中反复循环使用。

显然这种主动性、自适应性和反复循环作用是区别于传统保暖纤维[2] 和目前一些“调温纤维”[3] 的。传统的保暖纤维材料靠对热流的反射和隔绝来达到保温目的,以纺织品的厚度、静止空气和反射材料为主要着眼点[4] ,如蓬松絮片、中空纤维和高弹性卷曲纤维的多静止空气层的隔绝;铝膜或金属膜的反射作用隔绝;陶瓷粉末等的反射、吸收转换作用的隔绝和生热等[5] 。但这些机制对过冷环境和自感觉热状态显然无能为力。相变纤维也不同于舒适导湿和凉爽纤维,前者通过快速吸、导湿和水汽蒸发来散热[6] ;而后者以纤维或织物表层为导湿快干的材料,如皮芯复合、超细、表面多沟槽纤维等[7] 。

显然,上述两类保温或调温的纤维对湿、冷和过热环境不能适应。这些纤维材料明显地存在着被动性、隔离式与无法自调控制的特征。虽然在商业宣传中被称为“调温纤维”或“空调纤维”,但本质上仍为普通纤维或差别化纤维,并非智能纤维或相变纤维。由于这类保暖和凉爽纤维在热调整作用上都是被动防护,能量和效果有限,所以称为被动保温或“伪相变”纤维。

实际中,相变纤维的吸、放热量有限,时间亦较短,故若将相变纤维与传统保温、散热方式相结合,则更能有效地体现其快速稳定的自调控制性。目前相变纤维及其与传统纺织品组合的材料已在运动服、职业服、室内装饰、鞋袜、医疗用品等方面得到应用[8] 。

1 伪相变纤维的种类及保温原理

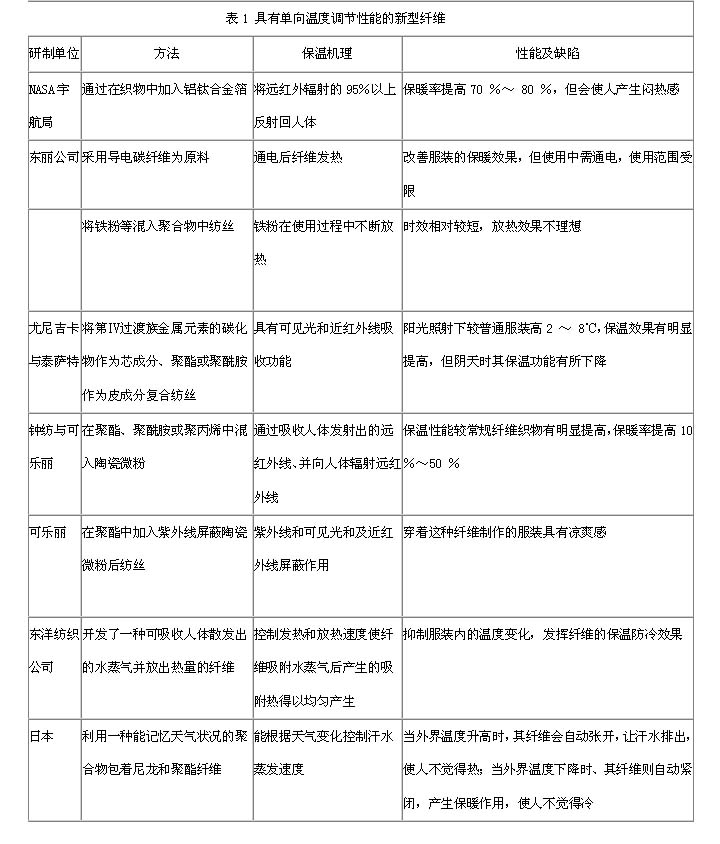

以下所说的伪相变纤维,其实是指具有温度调节作用,但方向是单一的而不是双向的。这些纤维[3,4] 所具有的温度调节功能都是单一的,或升高或降低,如果合理使用可以得到良好的效果。但这些纤维也存在明显的缺点,即由于只具有单向温度调节作用,所以当环境温度变化方向与其温度调节方向相反时往往不能很好地发挥其效能,甚至效果正是人们所不希望的。

2 相变纤维

研究表明,当人体处于热平衡时,感觉舒适的皮肤平均温度在33.4 ℃左右,身体任何部位的皮肤温度与皮肤平均温度的差在1.5 ~ 3.0 ℃范围内,人体感觉不冷不热,若温度差超过± 4.5 ℃范围,人体将有冷暖感。因此,如果能够根据人体皮肤的这一特点研制在环境温度较高时具有吸热功能、在环境温度较低时具有放热功能的纤维,将从根本上改变原有纤维的功能,大大改善传统服装的舒适性和环境温度适应性。根据有关报道,目前相变纤维的制法主要有如下几种。

2.1 涂层法

美国农业部南方实验室的Vigo等人[9] 将分子量为500 ~ 8 000的聚和二羟甲基二羟基乙二脲(DM-DHEU)等交联剂及催化剂一起混合后制成均匀水溶液,将棉、涤棉和羊毛织物等在水溶液中浸渍、轧榨、烘干和皂洗后得到增重50 %左右的织物,该类织物在0 ~ 50 ℃温度范围比未处理的织物具有明显的吸放热效果。Harlan等人[10] 将该类织物用于滑雪衫,并且在滑雪和类似滑雪的条件下进行了试穿试验,用以测定该类服装的温适功能和保护功能。其中82 %的测试者对服装具有良好的防风效果和保暖效果表示满意。

2.2 微胶囊混合法

美国Triangle公司 [11] 在90年代初,合成出了直径15 ~ 40 mm具有吸放热功能的微胶囊,并通过微胶囊整理在织物表面得到了具有温度调节功能的纺织品。美国OUTLAST公司于1997年将Triangle公司的微胶囊整理织物技术实现了商业化[12] 。由此制成的服装能够使身体损失的热量降到最低,从而使人的身体处于一种舒适的状态中。1993年Triangle公司申请了将石蜡类碳氢化合物封入直径1 ~ 10 mm的微胶囊中,然后与聚合物溶液一起纺丝,得到具有可逆蓄热特点纤维的专利 [13] 。

2.3 中空纤维填充法

1971年Hansen. R. H [14] 申请的美国专利将二氧化碳之类的气体先溶解到各种溶剂中,然后充填到纤维的中空部分,在织造前,利用特殊方法将中空部分密封,从而利用纤维中空部分的气 液(固)相转变来达到保温。1981年,Vigo等人[10] 将带有结晶水的无机盐充填到中空纤维的中空部分,利用相变盐在室温下发生熔融和结晶而产生可逆贮热和释热性能,从而达到调温效果。后来,Vigo等人还将聚封入中空纤维内部[15] 。

2.4 复合纺丝法

20世纪90年代初,日本公司采用纺丝法直接将低温相变物质如石蜡纺制在纤维内部,并在纤维表面进行环氧树脂处理,防止石蜡从纤维中析出[16] 。该纤维在升降温过程中,石蜡熔融吸热、结晶放热,使纤维的热效应明显不同于普通纤维。

3 主要问题与可能的发展

3.1 相变纤维存在的问题

(1)固 液相变的泄漏问题:由于物理作用(氢键等各种分子间作用力)相对较小,材料经多次使用后易发生相变材料与载体的脱附、渗漏和宏观的两相分离。

(2)固 液(或固 固)相变能量较低的问题:相变材料必须有高的相变潜热,而且要求单位质量或单位体积的相变潜热足够大。而实际很少有相变材料能达到这个要求。

(3)相变的激发点可控问题[5] :由于相变材料能量释放和吸收的集中性会产生过热或过冷问题,因此筛选材料和控制相变能量发布,以及相变激发点极为重要,但实际中能量分布和激发点温度是很难控制的。

同样相变的持续和循环性、相变中纤维材料的力学稳定性和性状稳定性,也是实际使用中亟待解决的问题。

3.2 伪相变纤维存在的问题

(1)生产成本较高:由表1可以看出这些纤维都是需要在纤维中加入不同的材料而开发出的新型纤维,对民用来说成本较高,所以都是在特殊的场合下才使用。

(2)功能单一:这些纤维一般都只具有某一方面的功能,如保暖,而舒适性就不那么好了。主要是隔绝作用或湿传导。

(3)调温能力有限:因为这些纤维不具有双向调节的能力,所以对冷、热变化环境不具调节性,且调温能力十分有限,应用的场合也常常受到限制。

3.3 相变纤维的发展

(1)显热 / 潜热复合储能材料:由无机盐和陶瓷基构成,陶瓷体为多孔结构,无机盐分布在陶瓷体的微米级超微多孔网络中[17] 。由于表面张力和毛细作用,融化的液态盐不会渗漏。这种材料简称CESM(Composite Energy Storage Material),因为其储能密度大、能量输出稳定、传热迅速以及其加工工艺性能优越,将在相变纤维中得到一定应用。

(2)多元醇复合PCM:由于多元醇的固 固相变特性,从一出现就成了纤维用PCM的首选。有人在熔融状态下将新戊二醇(NPG)嵌插在蒙脱石(MONT)层间,形成新型的无机/有机复合材料[18] 。MONT有利于NPG蓄热时的热传导和减小过冷度,并避免了NPG在高温下的升华以及与周围介质发生化学反应。PEG与高聚物的共聚物是一种很优秀的PCM,熔点比较高,在室温下表现为固 固相变的特性,特别适用于纺织服用纤维的加工。但如何提高相变能仍有问题。

(3)纳米技术在PCM技术中的应用:纳米技术为发展新材料提供了途径,并丰富了材料的制备技术。国内外关于纳米技术在PCM中应用的报道很少,有人对该项技术进行了预测,并指出了亟待解决的几个问题:准确表征纳米材料的精细结构;从结构上分析、解释其特性;建立预测微区尺寸与材料特性的关系函数;寻找工艺稳定性控制因素等。事实上,纳米技术不仅可制得绝热和导热性能极好的材料,由此可在微尺度上形成导热、储热、绝热梯度或各向异性材料,实现对人体侧的热敏感和热调节材料层,而对环境外侧形成热绝缘层,以达到灵敏、省能、连续、长效的相变自适应纤维材料,而且可直接制得封装性良好的固 液相变复合材料。

(4)化学法直接制备:相变纤维可以直接使用化学反应法制备。它主要是采用接枝共聚与嵌段共聚的方法,把具有储能功能的基团键联到高分子的主链或侧链上,制备出固态相变材料[19] 。物理共混材料并不具有固-固相变特性,其低熔点工作物质熔融后,易与载体基质分离,导致工作物质泄漏。化学方法制备的相变材料是一种真正的固 固相变材料,实验以证明,它具有典型的固 固相变特性,且热稳定性优良,材料储能效果好,性能稳定,使用安全。

3.4 伪相变纤维的发展

电热纤维、化学反应放热纤维、吸湿放热纤维、未来应该有更大的广阔发展前景及开发潜力[4,5] 。未来这些纤维应具有多功能性和保健性。但由于人们环境意识的不断增强,实现无污染生产并解决纺织品对环境的二次污染,也成为研究人员共同面临的重大课题。因此,在生产和使用这些纤维过程中如何向着绿色环保方向发展,将给我们带来更大的挑战。此外,随着纳米技术的兴起,将这些纤维向超细旦纤维发展无疑也将是一个重要的研究方向。伪相变的调温类纤维、传统的保温纤维的结构和作用如能与智能相变纤维特征相结合,将赋予这些材料智能效果。

4 结语

随着生活水平的提高,人们对于服装的要求越来越高。不仅要求服装具有保温的作用,还需要服装具有保健、调温的功能,特殊环境中更需要这类纤维集合体材料。因此,人类有必要致力于研究此类纤维,以满足日益提高的生活要求。