根据世贸组织《纺织品与服装协定》(ATC),从2005年1月1日起纺织品服装配额将取消,后配额时代到来了。

消除了配额体制对国际纺织品市场的人为扭曲,为世界纺织品贸易创造一个公平的竞争环境,我国纺织业面临新的发展机遇,市场空间将得到扩展,在国际纺织产业链中更充分地发挥全球纺织生产供应基地的作用。但同时,没有了配额限制的市场竞争环境将更趋复杂。失去配额体制限制的国际市场,也意味着价格的激烈竞争、利润空间的挤压,这是国际纺织品市场供大于求总体趋势下的必然结果。

根本上来讲,我国纺织业大而不强的弱点没有得到彻底改变,中国纺织产业面临着如何从量的增长模式向提高附加价值、品牌运营的模式转变。这需要保持清醒的头脑,分析世界经济形势对中国纺织业可能带来的影响,了解国际采购链走势对产业环境变化的影响从而重组国内产业链,认清在后配额时代市场环境中各种关税和非关税贸易壁垒依旧存在,我们既要通过产业外交手段努力消除其对发展中国家的不合理制约因素,也要客观地承认社会发展、科技水平不同所造成的其相对合理性。最为重要的是完善自身,即企业和行业要围绕创新、质量、快速反应健全自己,了解国际市场产品走势、质量要求、产业环境和市场环境变化并使产品开发和经营运作与之接轨,强化企业、区域、行业品牌运作并最终实现中国制造向中国品牌的转变、从世界加工厂向时尚策源地的转变,这是后配额时代中国纺织产品开发工作的任务,是中国纺织产业保持产业竞争优势实现可持续发展的前提。

2 后配额时代产业环境的变化

2.1 国际经济环境的改变

世界经济增长

世界经济增长势头日趋明显,经济前景乐观。国际货币基金组织(IMF)预测2004年世界经济增长4.6%(按购买力平价测算),比2003年提高0.7个百分点,是2000年以来的最高增幅。世界银行预测世界经济增长3.7%(按市场汇率测算),比去年提高1.1个百分点。联合国贸易与发展会议发布的《2004年贸易与发展报告》称,世界经济可能会进入一个较长增长期。

上述的乐观估计基于几个主要经济体同步出现强劲复苏与发展中国家经济的持续增长。距离2001年美日欧经济同时陷入衰退已有3年时间,美日欧三大经济体周期性复苏效应相互迭加,改变了世界复苏主要依靠美国经济拉动的局面,美国经济2004年以来进一步强劲复苏,全年GDP增长可能为3.5%左右;日本经济2004年第1季度增长1.5%,且连续3个季度保持增长,基本走出经济长期低迷局面;欧元区经济2004年第1季度增长0.3%,是自2001年第2季度以来增速最快的一个季度;俄罗斯GDP第1季度增长7.4%。这为其他国家和地区的经济增长增添了极大活力,为世界经济步入新一轮增长创造了条件。

亚洲经济仍然保持了较强的增长势头。中国经济2004年上半年增长9.7%。除中国和日本以外,亚洲主要国家2004年第1季度经济增长率在4%~7.6%之间,第2季度的经济增长保持在3.5%~7%之间。中国、印度经济持续快速增长,已成为地区乃至世界经济增长的新引擎。

能源和通货膨胀的威胁

世界经济全面复苏的同时也存在隐忧,主要体现在石油价格的上涨与潜在通货膨胀压力加大两方面上。主要经济集团之间的贸易不平衡将加剧货币和金融市场的不稳定,给发展中国家带来不利影响。石油价格飞涨的主要源于地缘政治的紧张状况和种种投机因素,全球经济的恢复和中国对石油迅速上升的需求推动了这种上涨。今年油价已达到历史最高水平,10月8日纽约商品交易市场11月原油期货价格已突破53美元/桶。国际货币基金组织报告指出,油价在一年内若上涨15美元,世界经济增长将降低1%。石油价格可能对通货膨胀和利率造成影响,虽然世界经济开始复苏,通货紧缩威胁消失,但潜在的通胀压力也逐渐加大。

世界贸易呈现回升态势

世界经济全面复苏也带来了世界贸易的强劲复苏,世界贸易规模进一步扩张。国际货币基金组织预测,全球货物贸易年增长率可望达到5.4%,比2003年提高2.5个百分点;WTO预测,2004年世界贸易量将增长7.5%,比去年增速提高3个百分点,高于10年来的平均速度;世界银行和联合国预计全球贸易量增长7%~8%。

经济全球化发展促进了国际资金、货物、技术和服务的大流动。2003年世界商品出口总额为7.2万亿美元,加上服务贸易达9.3万亿美元,但主要是发达国家和部分发展中国家占主导地位,全球贸易增长不平衡加剧。发展中国家占世界贸易比例为32%,其中低附加值工业产品比重较大,高技术产品出口仅占世界总额的10%。

当前世界经济形势对中国的影响

据国际货币基金组织按购买力平价最新公布的计算结果,中国的经济总量已占世界生产总值的12.6%,排在美国(21.1%)和欧盟(19.9%)之后。中国对世界经济的影响不断加强,中国经济的快速增长为世界经济做出了贡献,发达国家从物美价廉的进口产品中受益,同时也受益于中国对高科技产品和服务不断增长的需求,其他发展中国家也增加了对中国出口初级产品和制成品的机会。

世界经济的好转和国际贸易的回升为中国出口提供了良好的外部环境。今年以来,中国进出口贸易保持快速增长,1—5月中国进口增长41%,明显高于出口增长率,特别是从美欧日三大市场的进口增加明显。同期出口增长33.4%,中国对美欧日三大市场的出口同比分别增长33.3%、38.4%和22.0%。(1)

随着美国经济的进一步复苏,国内投资需求进一步拉动,企业对生产资料采购将大幅增加,从而给中国产品出口带来机遇。2004年1—5月,中国对美国出口432.3亿美元,同比增长33.3%;贸易顺差240.9亿美元,同比增长30%。尽管美国经济尚好,但如何保障充分就业仍是一个重要的问题,目前制造业的失业人口达270万。为大选政治服务,争取纺织服装等制造业的支持必然成为美国民主党和共和两党紧迫的需要。中美双边贸易不平衡问题仍然突出,为此产生的贸易摩擦仍将延续。(2)

日本的国内需求重新焕发了活力,对进口需求逐步增大。中国目前是日本第一大进口国,从中国进口的最主要3种产品为:设备、纺织品和食品。2004年1—4月日本从中国进口分别增长了9.6%、5.2%、25.5%和12.9%。(3)

2004年第1季度,中国对欧盟出口200.4亿美元,同比增长41.7%;欧盟成为中国第二大出口贸易伙伴,2004年5月1日欧盟实现东扩,为中国提供了更为广阔的市场。但是中国对欧出口也面临着不利因素,欧盟委员会2001年12月10日、2003年5月8日和12月23日三次取消了16类中国对欧出口产品的普惠制待遇。而与此同时欧盟仍然给与其他国家的相关出口商品以普惠制待遇,中国对欧盟出口在竞争中将处于不利地位。

中国经济现阶段最

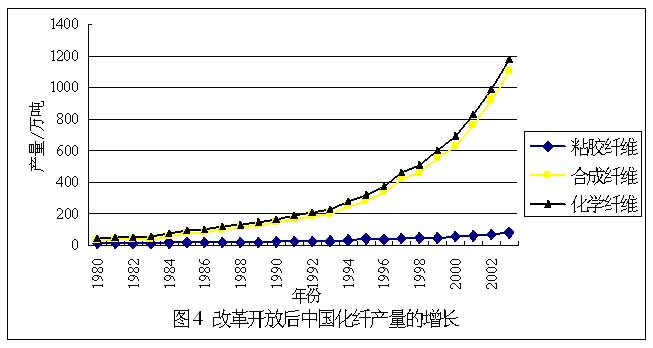

产量已达933万吨,占化纤总量79%,占合纤总量的85%,其它品种按产量依次为粘胶、腈纶、锦纶、丙纶、氨纶、维纶。此外在锦纶帘子线、工业丝、醋酯纤维及丙纶烟用丝束、高强高模聚乙烯纤维、高强高模维纶等特色品种上也有优势。

差别化纤维数量增长较快,差别化率已发展到2004年的23%。目前海岛丝、超细旦、高收缩、阳离子、多功能混纤长丝等新品种发展迅速,为深化产品开发工作打下基础。

中国化纤产品开发尚有较大发展空间。首先是改善产业结构,平衡产业链,解决前道原料供应不足,后道产品供应相对过剩的问题。其次是亟待建立反应快速的化纤纺织一条龙产品开发体系,以适应国内外纺织及服装高档面料及产业应用领域的技术要求。此外,目前国内化纤差别化率低于化纤工业发达国家(40%~50%),应提高产品差别化率,丰富产品结构。

3.2.2 棉纺行业

2003年全国棉纺行业拥有环锭纺5700多万锭、气流纺100万头,清梳联、精梳机、自动络筒机及无梭织机比重亦有较大幅度提高。

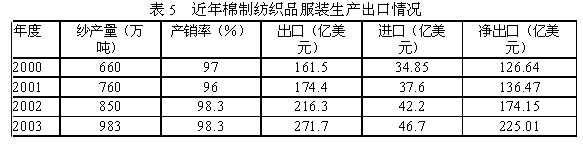

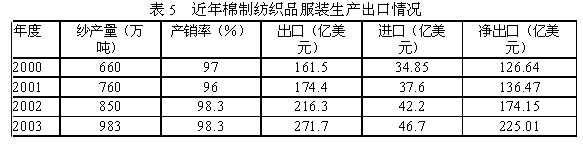

2003年棉制纺织品服装出口额为271.7亿美元,同比增长25.59%,占全部纺织品服装出口的33.77%。2004年1-8月棉纺织制品服装累计出口202.8亿美元,同比增长14.87% 。

2004年上半年棉纺织行业的发展虽仍增长势头不减,但是行业效益、出口增幅都低于全行业平均水平,行业利润率下降。中国棉纺企业产品成本中原料成本占到60%~70%,从本质上看,原料依然是影响棉纺企业生产经营与产品开发的首要因素。原料价格上涨带来的生产成本增加基本上被纺纱、织造企业消化,而未传递到下游产业链,这对于利润率本就不高的棉纺织企业来说,利润空间被较大地压缩。

3.2.3 毛纺行业

2003年全国规模以上毛纺企业实现工业总产值(不变价)1121亿元,同比增长18%;销售收入1119亿元,同比增长23%;全年毛纺原料与制品出口达到44亿美元,同比增长22%。2004年上半年,毛纺行业经济运行继续保持良好的发展态势,生产、销售同比有较大幅度增长,1-6月全国规模以上毛纺织企业完成销售收入388亿元,同比增长23.6%;完成出口交货值96.8亿元,同比增长20%。全国规模以上毛针织企业完成销售收入161亿元,同比增长16.1%,同比增长67%。

近年羊毛供应短缺,原毛价格是中国毛纺行业发展的制约因素之一,但由于各行业产品开发的深入使得新型纤维广泛应用,对毛形成了替代或互补,所以毛纺产品价格涨幅有限,显现问题的是产能相对过剩的洗毛、毛条加工等上游生产企业。工艺技术还需进一步加强,例如,毛纺企业大部分采用散毛染色或毛条染色,纱染和匹染尚待普及。此外由于加工贸易较多,产品已出现低价竞销的局面,行业自律机制有待健全。

3.2.4 丝绸行业

2003年中国丝绸工业年产值1146.88亿元,同比增长20.12%。丝绸出口额57.3亿美元,其中真丝产品出口25.4亿美元,同比增长8.82%;化纤绸缎出口31.9亿美元,同比增长58.3%。2004年1-6月中国真丝产品出口14.37亿美元,比去年同期增长24.35%。中国茧丝产量占世界总产量的70%,丝绸贸易量占世界丝绸贸易总量的80%以上。

丝绸是中国的特色产品,但在某些技术上中国与丝绸技术领先国家相比还存在一定差距。例如,印染后整理技术是制约中国丝绸业发展的最大瓶颈。真丝绸制品存在的易起皱、保形性差、易纰裂的问题需亟待解决,从而改善丝绸面料的服用性能,提高其附加值。

3.2.5 麻纺行业

中国麻类纤维加工总量约50万吨,占天然纤维加工量的1%,其中苎麻、亚麻纤维加工量30万吨。2003年规模以上麻纺织和麻制品制造企业实现销售收入101.7亿元,同比增长27.62%,出口5.33亿美元,同比增长2.62%。2004年1-6月全国麻纺织企业实现工业总产值47.12亿元,产品销售产值42.56亿元,出口1.37亿美元。

在麻纺产品开发方面,中国麻纺行业对麻类纤维多采用化学脱胶或半脱胶技术,存在污染问题,在开发生态纺织品方面也存在差距;麻纺产品的染色难度大、易起皱、存在刺痒感等缺陷是麻纺面料的发展的制约因素,此问题得不到解决,就难以开发出高档麻类纺织品;传统麻纺生产工艺流程较长,效率不高,需要发展高效率、短流程的成套麻纺设备。

3.2.6 针织行业

2003年规模以上针织企业完成工业总产值1039.38亿元,同比增长13.66%;出口交货值512.78亿元,同比增长23.40%;实现销售收入988.86亿元,同比增长24.77%;实现利润36.48亿元,同比增长22.22%。2004年1-6月,规模以上企业累计实现销售收入537.8亿元,同比增长25.11%;出口交货值262.9亿元,同比增长20.68%。

中国针织行业产品创新能力、产品整体水平有待提高,中低档产品比重较大,外销产品主要以贴牌生产为主。

3.2.7 印染行业

2003年,中国规模以上印染企业印染布产量为251.32亿米,同比增长20.43%。销售收入876.20亿元,同比增长22.41%,出口交货值375.67亿元,同比增长 19.49%。全行业利润总额为27.30亿元,同比增长高达31.88%。2004年上半年规模以上印染企业印染布产量131.61 亿米,同比增长19.49%。工业总产值 (现行价)513.13亿元,同比增长 15.86%;出口交货值 195.81 亿元,同比增长 11.30%。

印染是体现纺织品质量并提高其附加值的关键工序。目前,采用新型纤维原料纯纺、混纺、交织、复合的面料日渐增多,对纺织印染加工提出了新的要求。生态纺织品是当今世界纺织产品开发的大势所趋,赋予纺织品的环保性是提升其附加值的手段之一,也是出口欧美市场的必要条件之一。对于中国染整行业来说,实现清洁生产,开发生态纺织品,仍大有文章可作。有的企业已经开始对纺织品进行复合整理,但欲将多种特殊功能同时赋予同一织物,既要考虑功能之间的相互矛盾,又要考虑化学试剂、添加剂、工艺参数等诸方面因素的相互影响。各功能整理剂之间是否能够发挥良好的协同效应,是否具有良好的相容性,显得尤为重要,也是一个亟待解决的问题。

3.2.8 服装行业

2003年全行业服装产量(梭织)136亿件。规模以上服装企业完成服装产量98亿件,其中梭织服装49亿件,针织服装48亿件。服装及附件出口520亿美元,占全国出口贸易的11%,比2002年增长26.1%。其中梭织服装250亿美元,针织服装206亿美元。2004年1-6月,服装出口231.78亿美元,同比增长26.4%。

中国服装行业对外贸的依存度远高于其他行业,出口加工贸易中跟而不领的风气并没有随着中国服装设计师的蓬勃涌现而得到根本扭转,服装出口增长的速度和价格紧密相关,一个品种增长速度越快,价格下降幅度就越大,盲目跟风、恶性竞争的现象服装行业要甚于面料行业。在服装质量方面更多的问题是体现在面料上,还有一个深层次的问题是中国纺织业在国际市场品牌效应的显现关键还是要看服装品牌能否率先冲出去。

3.3 影响国内纺织业竞争力的主要问题

后配额时代,国内纺织业针对存在的问题找出解决方案,是关系到提高竞争力和产业发展的关键问题。

3.3.1 产业结构不完善

中国有完整的纺织产业链,但国内产业结构不完善早已现端倪,表现在:

原料发展滞后

虽然化纤发展迅速,但是化纤原料供应缺口巨大,对国际市场的依存度高。

化纤产业链不平衡:化纤产能和产量继续快速增长,预计2004年分别达到1500万吨和1300万吨。尽管国内对苯二甲酸产能明显增加,但是化纤原料缺口问题愈加严重。2003年合纤原料进口比上年增加了10.73%。人纤原料进口从2002年的24.36万吨增长到39.97万吨,猛增64%。化纤原料的问题已深切的关系到整个纺织产业健康发展乃至产业安全,中国纺织品的竞争力越来越大程度上要取决于原料成本了,原料成本的提高已成为中国纺织业的切肤之痛。

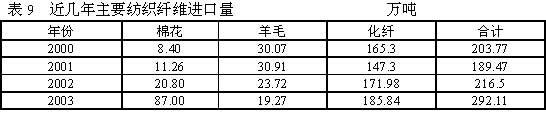

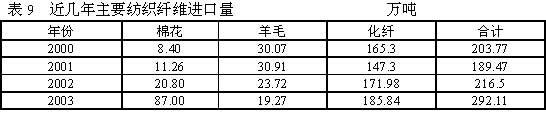

国内化纤产量快速增长,但是由于纺织生产增长速度很快,纺织纤维的进口依然居高不下。2003年棉花进口剧增,化纤也有所增长。今年棉花进口将继续增加,棉花价格的大起大落对国内纺织业的运营形成了巨大影响。

产业发展过快,低水平重复建设

中国纺织业的投资有过热趋势,在2003年产能达到6000万锭的情况下,存在着投资过度扩张的倾向。在全球纺织品服装配额被取消的“利好消息”刺激下,进入纺织产业的投资者越来越多。数据显示,2003年纺织工业投资无论绝对量还是增长率都是近11年来最高的。根据城镇500万元以上投资项目统计,2003年完成投资885.46亿元,同比增长80.4%。其中尤为引人注目的是民间投资的迅速增长,去年纺织工业民间投资项目个数2334个,同比增长60.4%,占全部项目个数的50.9%,投资额533.18亿元。今年1-3月,国内整个纺织行业固定资产投资增长幅度更是超过144%,投资总额超过百亿。在江苏、浙江、上海、广东等纺织产业集中的省市,数以万计的纺织企业热切等待着后配额时代的到来。产业规模无序扩张的直接后果就是低水平重复建设、生产过剩和价格竞争。

资源短缺

国内原材料、能源、专业劳动力供应紧张,增加了企业的经营成本。国内纺织廉价劳动力优势在逐渐削弱,许多地区出现劳动力短缺现象。同时由于行业投资过热,必然形成产能快速扩大,进而对原材料的需求旺盛,导致价格上涨。能源短缺是另一个困扰行业发展的问题,煤、电、油的能源紧张,拉闸限电对纺织业的成本和产品质量十分不利。

3.3.2 核心竞争力不足问题突出

中国长期以来纺织业增长方式是粗放型的量的扩张,以大宗出口加工商品为主,是纺织品和服装的“制造大国”而不是“创造大国”,严重缺少设计和国际化的品牌。

工艺技术水平落后

技术装备不是核心竞争力的根本问题,而是关键工艺技术水平,中国纺织工业在纺纱、织造、针织、印染等传统加工领域,技术装备水平正迅速缩小与国际先进水平差距。国内印染后整理技术水平滞后于纺纱织造,在通过物理、化学或生物技术改善天然纤维性能,推出适应新原料和新产品的染整配套工艺技术方面存在差距,对能提升面料附加值的各种新型差别化纤维、改性天然纤维、新型再生纤维素纤维以及功能性与高性能纤维运用不够,原料采用、工艺处理过程的环保意识不足,缺乏能有效提升产品风格与品质的国产特种后整理设备与。

创新能力不强

创新能力不强是另一瓶颈。国内企业的新产品比重约在5%左右,研发投入占销售收入比例一般占1.5%,化纤产品差别化率不足25%,难以适应开发新产品的需要。从营销模式上,多年来中国企业出口多以价格优势竞争,形成了数量增长型、加工型的出口模式,注定了跟而不领的产品开发模式,纺织服装国际品牌的营造更无从谈起。

快速反应能力弱

快速反应能力弱是普遍的问题,大多数企业建立在传统产销方式基础上,信息化建设薄弱,按照市场走势和采购季节周期提前开发不足,不符合现代化市场营销的要求,不适应目前国际纺织市场短周期、小批量、多品种的变化趋势。

4 纺织面料发展趋势

4.1 原料多元化

给面料带来根本性改变的纤维在今天得到前所未有的重视和发展,不仅新纤维不断涌现,传统纤维也在不断提高性能和挖掘新特性。例如,对羊毛的物理改性(拉伸细化)和化学改性(酶处理);麻类纤维的改性处理(生物酶处理)。

原料多元化一方面表现在传统纤维的组合搭配上,采用不同性能的纤维,生产不同品质、色彩、纹理、风格的面料;另一方面是新纤维与传统纤维的混纤、混纺、复合、合股或纯纺,赋予织物新的外观与内在品质。用新型差别化纤维、新型纤维素纤维或改性天然纤维与天然纤维混纺交织的面料,弥补了纤维间的缺陷,解决了单纯某一种天然或化学纤维在某项性能上的不足,从而提高了穿着性能与外观效果,也打破了传统的棉、毛、丝、麻等产品的界限。

4.2 产品结构形态多样化

4.2.1 纱线

各种花式纱线,如粗纱、圈圈纱、结子纱、雪尼纱、羽毛纱、细长竹节纱在毛纺产品、针织产品和休闲装布料中的广泛应用,使织物产生不同表面效果,增加立体感。强捻纱高捻纱应用在松结构平纹的毛纺产品及起绉、起泡产品和棉型类提花产品中,使织物产生表面特殊效果。

新型纺纱在棉纱、毛纱、麻纱生产中的应用日益广泛。在棉纺中,转杯纺、紧密纺相对成熟,喷气纺与摩擦纺正在展开;在毛纺上,Sirospun、Sirofil、Solospun、毛型紧密纺都已大量应用;在麻纺上,湿法纺纱、竹节纱、色纺纱、麻绒纤维纺纱、Sirospun、无捻复合纱等也已出现。此外,毛纺花式纱、多股纱、粗细合股的弓型纱、同向加捻纱、异色花并纱、长丝(复丝)平行纱等也已在不同的企业有所应用。

4.2.2 织物

多层组织结构将是今后纺织布料的流行趋势。如毛纺产品中有正反异支的平纺双层,拥有双层异组织,双层异色底板是针织网眼经编,表层是树叶形状的机绣物;有两面是针织网眼结构,中间是羽毛状点缀物的三层结构;有双层菱形提花的起绉产品;有悬垂性及弹性俱佳的双层强捻印花薄纱;有羊毛、尼龙嫘萦等衬有粗桔子纱的三层结构产品。

复合组织大量应用。如运用变化斜纹、人字斜纹、蜂巢、缎条、纱罗、灯芯条、提花等。在印染产品中,有双层双色、表面起绉效果的提花产品;有经纬双向弹力斜纹,经纬双向弹力斜条提花产品;粗细斜条组织间隔缎纹加纱罗组织;还有经纬异色的平纹斜纹,变化斜纹组织为主的毛纺产品。

4.3 产品功能化

纺织面料已不仅仅满足于手感、外观等感官的舒适性,更注重功能性产品的开发。功能性纺织品将进一步向大众化服装面料领域拓展,因此也成为面料开发的重中之重。通常采用功能性纤维原料,或通过功能性整理,使面料产品获得特殊的功能。主要有:(1) 保健功能:抗菌防臭,远红外面料、负离子面料、蓄能面料、抗菌面料、舒解防痒面料、芳香面料;(2) 防护功能:防油污面料,防微波面料,抗紫外线面料,阻燃防火面料、防病毒面料、防辐射面料、变色面料、闪光面料,抗静电面料;(3) 舒适功能:吸湿排汗面料,抗皱免烫面料、防水透湿面料、易护理面料(抗皱、免熨)弹力面料(氨纶纤维、低弹丝、高收缩性等各类弹性纤维)。

4.4 生产技术复合化

为了获得性能优化、外观特殊的产品,通常要采用多种技术的复合。例如在染整中广泛采用涂层、涂膜整理、反光材料、激光缕空、不规则的粘贴复合及缩绒、起绒、松驰整理,表面采用波纹褶、起绉、凹凸等技术。

(1)复合技术将被广泛采用

如2层或3层组织复合产品达到反差及两面穿效果;也可以是天然纤维产品与化纤产品复合,合纤产品之间、天然纤维产品之间复合;可以是双面针织或梭织的复合(如以海绵、无纺布、聚胺酯作为填充料),具有三明治效果;也可以是精纺毛织物与针织布料的复合,有的复合后轧花,有的复合后再一面拉毛。

(2)涂层技术

经涂层浸渍、浸轧加工的产品,特别是尼龙产品或尼龙与棉等混纺交织产品,经PU涂层、闪光涂层、遮光涂层、树脂整理,使织物表面产生网状效果、上蜡效果和皮革效果。针织物的涂层产品基本由汗布、棉毛布、绒布等经PU涂膜再与其它布料复合,仿皮效果佳,弹性好,手感柔软。特别是通过涂层技术,可使织物达到各种功能效果。

(3)起绒技术

产品有单面起绒、双面起绒、静电植绒、棉平绒、灯芯绒、色织嵌条双色平绒,还有表面是虎皮绒效果加上不规则绒条拷花、再加激光缕花处理,立体感强。

(4)多种技术结合的综合技术

当今布料流行表面变化具有立体感强的产品,除采用新的纱线结构和组织结构外,通过各种染整技术,赋予织物新功能,又使手感和外观得以改进。如采用轧绉、轧泡、轧光、拷花、磨绒、拉绒、植绒、绣花、剪花、贴花、缕花、涂层复合等技术的综合应用,再结合丰富多彩的纱线结构、纹织结构,使产品相得益彰。如双层复合闪光织物加上拷花整理;丝绒拷花反面加发泡印花;棉平绒机绣加缕花处理;尼龙印花起绒加闪光涂层,透明的薄纱轧绉后加金银丝机绣等。

4.5 产品开发绿色化

欧美等发达国家对纺织品生产过程中的各个阶段(包括纤维的生产、处理,产品的加工及制造,如产品纺、织、漂、染、印花、烫、整理等)的环境影响,以及对纺织品本身的有害物质含量也有相应的规定,也就是要生产过程的绿色化。

绿色纺织品的基本要求主要有3点:一是服装面料在穿着和使用过程中不能对人体产生有害影响;二是服装加工生产过程不能对环境和能源消耗产生有害影响;三是废弃纺织品能够被降解,可回收循环使用,并不能对环境造成再污染。

因此,面料开发绿色化,既采用绿色生态纤维,如Lyocell、PLA纤维、天然彩色棉;纺织加工过程中尽量采用无污染、少污染材料,如变性淀粉浆料、生物酶;印染整理尽量采取无水或少水加工工艺,如超临界CO2染色、数码印花等。

5 后配额时代的产业发展策略

为了保持纺织产业持续、快速、协调、健康发展,发展重点必须转向走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。

5.1 重视以质取胜,树立知名品牌

配额取消后,科技含量高、知识密集型产品市场的比重会日渐加大,中国纺织业靠产品质的提升来走技术密集型道路,走品牌化经营的高附加值之路,是中国纺织业在“后配额时代”实现出口贸易持续发展发展的必要保障。即重视产品质量,注重产品创新,提高产品科技含量,培育知名品牌。目前,中国纺织出口中自有品牌的占有率不超过10%,在贸易中赚取的只是制造加工环节的微薄利润。因此,中国企业应加强品牌开发和推广能力,尤其是有资金实力的大企业可根据自身的特点或优势,选择相应的品牌战略,如在国外适宜地点设厂,或介入国外营销网络,打造全球供应链;各产业集散地应在建立为本地区中小企业服务的公共服务体系的基础上,逐步创建区域品牌形象并在国内外推广,树立公众和市场对产业集群地广大中小企业的信赖度;行业也应树立集质量及创新于一体的行业集合性品牌,并代表行业、国家推广,提升“Made in China”的国际形象。

5.2 创新、信息化、环境保护,实现产业可持续发展

以“中国流行面料工程”为切入点,抓技术创新、产品创新,努力将中国纺织产业从世界最大的加工厂转变为世界重要的时尚策源地;以信息化为手段,通过“e百工程”迅速使一批企业并带动更多企业以信息化改造传统纺织产业使之焕发新的生机,提高产业竞争力;把提高环境质量、促进科技进步作为提高出口竞争力的重要手段,把实行清洁生产、开发绿色产品作为优化出口产品结构,扩大国际市场份额的重要举措,使纺织产业与环境保护相互促进,从而实现中国纺织业可持续发展。

5.3 规避国际贸易风险——产业国际化,市场多元化,增进国际交流,加强行业预警

规避国际贸易风险是后配额时代中国产业发展和国际贸易的核心课题之一。

产业国际化是突破贸易壁垒,规避贸易摩擦的重要手段。开展国际化经营是后配额时代中国纺织业企业在全球化中生存和发展的必然选择。在国外直接开厂、设店经营、购入国外企业股份、在发达国家利用当地人才设立研发中心,都不失为跨国经营、拓展市场空间的解决方案。

市场多元化可以降低出口市场过分集中带来的贸易风险。目前,中国出口到中国香港地区、日本、美国和欧盟四大市场的纺织品及服装,约占出口总量的70%。出口市场的过渡集中,增加了出口的不稳定性和风险性。中国纺织业在在后配额时代还应积极扩大对东欧、中东、南美地区和独联体等轻纺工业相对不发达及其竞争优势相对不足的国家的出口。

减少国际贸易摩擦要建立贸易摩擦“预警”机制,一方面要对贸易行为进行管理和规范,避免贸易战;另一方面要加强国际间的交流与合作,与进口国政府及商会、协会保持紧密联系和交流,及时了解进口国的贸易政策动向,随时向产业发出预警以应付可能出现的贸易摩擦。

5.4 标准认证,国际接轨,行业自律,有序发展

为突破各种贸易保护限制,国内的纺织产品标准、环保标准、社会责任和认证工作必须与国际接轨。一方面,国际标准是世界各国协调的产物,它反映了国际上普遍达到的先进的科学技术水平,得到各国的认同,是国际贸易的主要条件和处理国际纠纷的重要基础,因此,要推广和使用现行的国际通用标准;另一方面,要建立和推广结合中国实际符合国际惯例的中国标准,是中国作为一个拥有庞大产业和巨大市场的主权国家必须实施的工作,主动开展基于中国标准的认证工作,包括质量认证、环保认证以及“社会责任认证”,是中国产业在未来的竞争中掌握主动权的先决条件。

配额取消后面对新的贸易机会必将带来新的投资热潮,更多的纺织企业将参与出口贸易,中国出口企业间的自相竞争很可能加剧。因此,要通过政策引导和行业协会等机构的工作,引导投资方向,控制低水平扩张, 避免不必要的能源的浪费以及过度的内耗;加强行业间和企业间的自律和互律,共同面对外部挑战,避免恶性竞争和出口无序扩张。

6 后配额时代的行业产品开发工作

6.1 各行业产品开发重点

6.1.1 化纤行业

重点开发具有优异性能的功能性纤维(如阻燃、抗静电等),高性能纤维(如碳纤维、芳纶、芳砜纶等),差别化纤维(如PTT、PBT),符合可持续发展要求的新型合成纤维(如PLA)、新型再生纤维素纤维(如Lyocell纤维)、新型再生蛋白质纤维(如大豆蛋白纤维)。开发过程中,借鉴日本开发“新合纤”与“新新合纤”的做法,产业链上下游企业的紧密配合与协作,注重化纤、纺织、染整、服装一条龙的配套开发。通过不同原料品种和各种高新技术加工工艺的不同组合搭配,开发出各类新型纤维材料,为提高面料的附加值服务。在纺丝工艺方面,纤维的直纺,粘胶的连续纺,非织造布的复合技术都是今后的发展方向。

6.1.2 棉纺行业

棉纺行业要鼓励拓宽纤维的使用,减少对棉的依赖度、降低使用资源风险,同时通过应用功能性化纤提高产品的功能性。而且,利用新的纤维材料,如中空、细旦、抗菌除臭、防霉防蛀、阻燃抗静电、吸湿排汗、空调纤维、PTT弹力纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸玉米纤维、牛奶蛋白纤维、甲壳素纤维、Lyocell、Modal纤维等,开发多种纤维混纺、交织产品,也将大大提高产品附加价值。

大力推进紧密纺、全自动转杯纺、喷气纺等新型纺纱装备的采用,引进管理信息系统如企业资源计划系统(ERP),通过信息化建设提升棉纺企业竞争力。

6.1.3 毛纺行业

应用高新技术,重点开发多纤维原料组成、多种纱线结构、织纹结构新颖、经过功能性整理的高档毛纺产品,如改性羊毛产品、稀有动物毛产品、新型纺纱(Sirospun、Sirofil、Solospun、紧密纺)产品、高支、单经单纬产品、生物酶防缩整理产品、防水防油防污整理产品等功能性产品。

6.1.4 丝绸行业

丝绸产品的竞争力,必须把重点转移到以出口最终产品为主上来,推广应用数码喷射印花、四分色印花、电脑测配色、连缸染色、冷轧堆丝绸精炼、喷雾染色、涂料染色与印花、功能性整理等新工艺、新技术,采用新型纤维原料,提高丝绸产品的技术含量与品质,扩大深加工、精加工产品的出口比重。

6.1.5 麻纺行业

要用高新技术和先进适用技术发展麻纺织工业,研究麻类纤维脱胶新工艺技术(如生物酶脱胶),提高其可纺性与染色性;推广应用麻纤维改性技术、麻纺织品印染后整理新技术,解决麻类织物存在刺痒感、染色难、保形性差的缺陷;重视新型纺纱方法(如Sirospun、牵切纺)在麻纺上的应用,缩短工艺流程,改善纱线结构,提高纱线品质;加强医用、产业用纺织品、服装等领域应用。

6.1.6 针织行业

提高新原料的开发和应用能力;重视新型针织技术的应用,如全电脑无缝内衣加工技术;发展针织物连续前处理工艺技术与功能整理技术;在完善传统针织品标准的同时,建立健全抗菌等保健型功能性产品的产品标准和检测方法。

6.1.7 印染行业

加强针对新型纤维与天然纤维的混纺、交织产品的印染及后整理技术研究,如以聚乙烯醇为主的“超疏水性表面的纳米纤维”,阳离子可染丙纶,超高强维纶及/聚乙烯复合医用灭菌等功能性纤维,疏水性纤维的吸湿、透湿整理,获得防缩防皱“形态记忆”、柔软舒适效果的液氨整理等。

促进环保型染化料、退煮漂一步法、湿短蒸、低温等离子体处理、超临界CO2 染色、低浴比染色、无水染色、生物酶处理、数码喷射印花、热量回收、碱回收装置等应用,适应印染产品多品种、小批量、快交货、能耗低、环保好的发展趋势。

加快电脑测配色、电脑分色制版、染整工艺参数在线监测技术应用,对浓度、温度、液位等工艺参数进行监测和及时控制处理,保证染整工艺的准确性、重现性和稳定性。

6.1.8 服装行业

从品牌、信息化建设、创新、文化内涵等方面提升服装产业。创立中国制造的服装品牌,并赋予其文化内涵,并使之逐渐为国际高端市场所认可;加强服装行业的信息化建设,包括行业信息平台、电子商务平台、计算机辅助设计与制造平台的建设,提高快速反应能力;重视国际市场流行趋势,并融入产品创新中,在设计方面不断有新的提升与突破。

6.2 后配额时代行业产品开发工作重点

后配额时代,行业产品开发的重点就是要继续提高行业产品国际竞争力,并使产品开发围绕创新、质量、快速反应全面与国际市场接轨。提高产品竞争力的关键是培育一批具备产品设计创新能力、产品研发手段、完善的产品质量保障体系、通畅的国内外市场营销渠道并承担相应社会责任的企业,在产业集群地建立起为广大中小企业服务的公共服务体系,建立优秀企业和产业集散地的品牌形象、行业优秀产品的认证推广体系从而最终提升中国制造的附加价值。行业产品开发工作将继续以“中国流行面料”工程为切入点,多角度入手,全面提高国内纺织行业的产品竞争力。

2005年行业纺织产品开发工作主要包括以下方面:

(1)提高重点企业和产业集群地产品开发创新能力加强纺织产品开发基地企业建设,使之成为行业产品开发工作和中国流行面料工程的重要依托,针对产业链上中下游一条龙开发问题,重点加强与上游化纤、染化料企业和下游服装企业的紧密合作; 支持帮助产业集群地逐步建立产业创新平台,并以此作为服务于广大中小企业产品开发的公共服务体系。首先完善在广东佛山西樵的产业创新平台示范项目建设,使五大支柱即产品研发、质量检测、教育培训、信息化、电子商务与物流全面初见成效,并在此基础上,向全国各地产业集群县镇推广普及产业创新平台建设,从而培育扶持广大企业的产品开发创新能力。

(2)与国际接轨,突破贸易壁垒 开展中国社会责任标准的建立及认证工作

在国家有关部门支持下并与国际组织合作,制定中国社会责任标准并在行业推广执行、在国际买家特别是国际零售商中推广。 建立与国际接轨的产品质量保障体系

继续建设覆盖主要纺织地区的纺织工业面料检测网络, 即除了北京已经建成的纺织工业面料检测中心、广东建成的“纺织工业(南方)面料检测中心”、正在上海建设的“纺织工业(华东)面料检测中心” 以外,将在大连建设“纺织工业(东北)面料检测中心”,在武汉建设“纺织工业(华中)面料检测中心”,同时,帮助广大企业完善内部质量控制体系建设,培训国际纺织产品标准。 接轨国际采购建立中国流行面料工程研发产业基地

建立产品开发快速反应基地,适应小批量、多品种、快交货的快速反应机制,提高应对国际大规模采购的快速反应能力。

(3)引导行业产品开发走入正轨 中国纺织产品开发年度报告

加强对国内外市场和产品开发技术的研究,组织专家并与国内外机构配合,使“中国纺织产品开发年度报告”更全面反映产品开发技术的现状与走势,指导企业的产品开发工作; 细分产品流行趋势

纺织产品流行趋势研究向分行业、分大类产品领域进一步细分,使产品流行趋势的研究与终端目标市场更加接轨,对企业产品开发的指导作用进一步加强。

(4) 强化行业品牌和产业集散地区域品牌的推广

通过多种形式强化中国流行面料品牌的推广,选择广东佛山西樵作为区域品牌推广的试点,并探讨区域品牌与行业品牌联合推广机制。

(5)强化产品创新基础性工作 建立中国流行色彩监测体系,及时了解国内市场色彩消费倾向

流行色研究和预测逐步建立在广泛的色彩调查和监测基础上,建立全国范围的市场流行色系统跟踪和动态监测体系,使色彩研究进入科学的定量分析阶段。 推广应用CNCS “中国应用色彩系统”在纺织行业的应用

围绕CNCS中国应用色彩系统,完善专业化应用色彩标准,实现色彩准确再现、沟通,为色彩管理、色彩在线控制的实现奠定基础。

后配额时代,新的机遇和挑战摆在中国纺织工业面前,它既使我们与广阔的世界市场更加贴近,又使我们更直接的面对看似规则实际复杂的市场竞争环境。它不可避免地要冲击传统框架下的全球纺织供应链,资源的重新配置、产业的重新整合在迅速地进行。后配时代把中国纺织工业与世界市场更加紧密地联系在了一起,了解市场、与之接轨、与之互动是赢得市场竞争的不二法则。

中国的纺织产品开发工作正是要做好这样的准备:围绕创新、质量、快速反应健全自己,了解国际市场产品走势、质量要求、产业环境和市场环境变化,使产品开发和经营运作与之接轨,强化企业、区域、行业品牌运作,最终实现中国制造向中国品牌的转变、从世界加工厂向时尚策源地的转变,实现中国纺织产业的可持续发展和持久竞争力。

中国化纤产品开发尚有较大发展空间。首先是改善产业结构,平衡产业链,解决前道原料供应不足,后道产品供应相对过剩的问题。其次是亟待建立反应快速的化纤纺织一条龙产品开发体系,以适应国内外纺织及服装高档面料及产业应用领域的技术要求。此外,目前国内化纤差别化率低于化纤工业发达国家(40%~50%),应提高产品差别化率,丰富产品结构。

3.2.2 棉纺行业

2003年全国棉纺行业拥有环锭纺5700多万锭、气流纺100万头,清梳联、精梳机、自动络筒机及无梭织机比重亦有较大幅度提高。

2003年棉制纺织品服装出口额为271.7亿美元,同比增长25.59%,占全部纺织品服装出口的33.77%。2004年1-8月棉纺织制品服装累计出口202.8亿美元,同比增长14.87% 。

2004年上半年棉纺织行业的发展虽仍增长势头不减,但是行业效益、出口增幅都低于全行业平均水平,行业利润率下降。中国棉纺企业产品成本中原料成本占到60%~70%,从本质上看,原料依然是影响棉纺企业生产经营与产品开发的首要因素。原料价格上涨带来的生产成本增加基本上被纺纱、织造企业消化,而未传递到下游产业链,这对于利润率本就不高的棉纺织企业来说,利润空间被较大地压缩。

3.2.3 毛纺行业

2003年全国规模以上毛纺企业实现工业总产值(不变价)1121亿元,同比增长18%;销售收入1119亿元,同比增长23%;全年毛纺原料与制品出口达到44亿美元,同比增长22%。2004年上半年,毛纺行业经济运行继续保持良好的发展态势,生产、销售同比有较大幅度增长,1-6月全国规模以上毛纺织企业完成销售收入388亿元,同比增长23.6%;完成出口交货值96.8亿元,同比增长20%。全国规模以上毛针织企业完成销售收入161亿元,同比增长16.1%,同比增长67%。

近年羊毛供应短缺,原毛价格是中国毛纺行业发展的制约因素之一,但由于各行业产品开发的深入使得新型纤维广泛应用,对毛形成了替代或互补,所以毛纺产品价格涨幅有限,显现问题的是产能相对过剩的洗毛、毛条加工等上游生产企业。工艺技术还需进一步加强,例如,毛纺企业大部分采用散毛染色或毛条染色,纱染和匹染尚待普及。此外由于加工贸易较多,产品已出现低价竞销的局面,行业自律机制有待健全。

3.2.4 丝绸行业

2003年中国丝绸工业年产值1146.88亿元,同比增长20.12%。丝绸出口额57.3亿美元,其中真丝产品出口25.4亿美元,同比增长8.82%;化纤绸缎出口31.9亿美元,同比增长58.3%。2004年1-6月中国真丝产品出口14.37亿美元,比去年同期增长24.35%。中国茧丝产量占世界总产量的70%,丝绸贸易量占世界丝绸贸易总量的80%以上。

丝绸是中国的特色产品,但在某些技术上中国与丝绸技术领先国家相比还存在一定差距。例如,印染后整理技术是制约中国丝绸业发展的最大瓶颈。真丝绸制品存在的易起皱、保形性差、易纰裂的问题需亟待解决,从而改善丝绸面料的服用性能,提高其附加值。

3.2.5 麻纺行业

中国麻类纤维加工总量约50万吨,占天然纤维加工量的1%,其中苎麻、亚麻纤维加工量30万吨。2003年规模以上麻纺织和麻制品制造企业实现销售收入101.7亿元,同比增长27.62%,出口5.33亿美元,同比增长2.62%。2004年1-6月全国麻纺织企业实现工业总产值47.12亿元,产品销售产值42.56亿元,出口1.37亿美元。

在麻纺产品开发方面,中国麻纺行业对麻类纤维多采用化学脱胶或半脱胶技术,存在污染问题,在开发生态纺织品方面也存在差距;麻纺产品的染色难度大、易起皱、存在刺痒感等缺陷是麻纺面料的发展的制约因素,此问题得不到解决,就难以开发出高档麻类纺织品;传统麻纺生产工艺流程较长,效率不高,需要发展高效率、短流程的成套麻纺设备。

3.2.6 针织行业

2003年规模以上针织企业完成工业总产值1039.38亿元,同比增长13.66%;出口交货值512.78亿元,同比增长23.40%;实现销售收入988.86亿元,同比增长24.77%;实现利润36.48亿元,同比增长22.22%。2004年1-6月,规模以上企业累计实现销售收入537.8亿元,同比增长25.11%;出口交货值262.9亿元,同比增长20.68%。

中国针织行业产品创新能力、产品整体水平有待提高,中低档产品比重较大,外销产品主要以贴牌生产为主。

3.2.7 印染行业

2003年,中国规模以上印染企业印染布产量为251.32亿米,同比增长20.43%。销售收入876.20亿元,同比增长22.41%,出口交货值375.67亿元,同比增长 19.49%。全行业利润总额为27.30亿元,同比增长高达31.88%。2004年上半年规模以上印染企业印染布产量131.61 亿米,同比增长19.49%。工业总产值 (现行价)513.13亿元,同比增长 15.86%;出口交货值 195.81 亿元,同比增长 11.30%。

印染是体现纺织品质量并提高其附加值的关键工序。目前,采用新型纤维原料纯纺、混纺、交织、复合的面料日渐增多,对纺织印染加工提出了新的要求。生态纺织品是当今世界纺织产品开发的大势所趋,赋予纺织品的环保性是提升其附加值的手段之一,也是出口欧美市场的必要条件之一。对于中国染整行业来说,实现清洁生产,开发生态纺织品,仍大有文章可作。有的企业已经开始对纺织品进行复合整理,但欲将多种特殊功能同时赋予同一织物,既要考虑功能之间的相互矛盾,又要考虑化学试剂、添加剂、工艺参数等诸方面因素的相互影响。各功能整理剂之间是否能够发挥良好的协同效应,是否具有良好的相容性,显得尤为重要,也是一个亟待解决的问题。

3.2.8 服装行业

2003年全行业服装产量(梭织)136亿件。规模以上服装企业完成服装产量98亿件,其中梭织服装49亿件,针织服装48亿件。服装及附件出口520亿美元,占全国出口贸易的11%,比2002年增长26.1%。其中梭织服装250亿美元,针织服装206亿美元。2004年1-6月,服装出口231.78亿美元,同比增长26.4%。

中国服装行业对外贸的依存度远高于其他行业,出口加工贸易中跟而不领的风气并没有随着中国服装设计师的蓬勃涌现而得到根本扭转,服装出口增长的速度和价格紧密相关,一个品种增长速度越快,价格下降幅度就越大,盲目跟风、恶性竞争的现象服装行业要甚于面料行业。在服装质量方面更多的问题是体现在面料上,还有一个深层次的问题是中国纺织业在国际市场品牌效应的显现关键还是要看服装品牌能否率先冲出去。

3.3 影响国内纺织业竞争力的主要问题

后配额时代,国内纺织业针对存在的问题找出解决方案,是关系到提高竞争力和产业发展的关键问题。

3.3.1 产业结构不完善

中国有完整的纺织产业链,但国内产业结构不完善早已现端倪,表现在:

原料发展滞后

虽然化纤发展迅速,但是化纤原料供应缺口巨大,对国际市场的依存度高。

化纤产业链不平衡:化纤产能和产量继续快速增长,预计2004年分别达到1500万吨和1300万吨。尽管国内对苯二甲酸产能明显增加,但是化纤原料缺口问题愈加严重。2003年合纤原料进口比上年增加了10.73%。人纤原料进口从2002年的24.36万吨增长到39.97万吨,猛增64%。化纤原料的问题已深切的关系到整个纺织产业健康发展乃至产业安全,中国纺织品的竞争力越来越大程度上要取决于原料成本了,原料成本的提高已成为中国纺织业的切肤之痛。

国内化纤产量快速增长,但是由于纺织生产增长速度很快,纺织纤维的进口依然居高不下。2003年棉花进口剧增,化纤也有所增长。今年棉花进口将继续增加,棉花价格的大起大落对国内纺织业的运营形成了巨大影响。

产业发展过快,低水平重复建设

中国纺织业的投资有过热趋势,在2003年产能达到6000万锭的情况下,存在着投资过度扩张的倾向。在全球纺织品服装配额被取消的“利好消息”刺激下,进入纺织产业的投资者越来越多。数据显示,2003年纺织工业投资无论绝对量还是增长率都是近11年来最高的。根据城镇500万元以上投资项目统计,2003年完成投资885.46亿元,同比增长80.4%。其中尤为引人注目的是民间投资的迅速增长,去年纺织工业民间投资项目个数2334个,同比增长60.4%,占全部项目个数的50.9%,投资额533.18亿元。今年1-3月,国内整个纺织行业固定资产投资增长幅度更是超过144%,投资总额超过百亿。在江苏、浙江、上海、广东等纺织产业集中的省市,数以万计的纺织企业热切等待着后配额时代的到来。产业规模无序扩张的直接后果就是低水平重复建设、生产过剩和价格竞争。

资源短缺

国内原材料、能源、专业劳动力供应紧张,增加了企业的经营成本。国内纺织廉价劳动力优势在逐渐削弱,许多地区出现劳动力短缺现象。同时由于行业投资过热,必然形成产能快速扩大,进而对原材料的需求旺盛,导致价格上涨。能源短缺是另一个困扰行业发展的问题,煤、电、油的能源紧张,拉闸限电对纺织业的成本和产品质量十分不利。

3.3.2 核心竞争力不足问题突出

中国长期以来纺织业增长方式是粗放型的量的扩张,以大宗出口加工商品为主,是纺织品和服装的“制造大国”而不是“创造大国”,严重缺少设计和国际化的品牌。

工艺技术水平落后

技术装备不是核心竞争力的根本问题,而是关键工艺技术水平,中国纺织工业在纺纱、织造、针织、印染等传统加工领域,技术装备水平正迅速缩小与国际先进水平差距。国内印染后整理技术水平滞后于纺纱织造,在通过物理、化学或生物技术改善天然纤维性能,推出适应新原料和新产品的染整配套工艺技术方面存在差距,对能提升面料附加值的各种新型差别化纤维、改性天然纤维、新型再生纤维素纤维以及功能性与高性能纤维运用不够,原料采用、工艺处理过程的环保意识不足,缺乏能有效提升产品风格与品质的国产特种后整理设备与。

创新能力不强

创新能力不强是另一瓶颈。国内企业的新产品比重约在5%左右,研发投入占销售收入比例一般占1.5%,化纤产品差别化率不足25%,难以适应开发新产品的需要。从营销模式上,多年来中国企业出口多以价格优势竞争,形成了数量增长型、加工型的出口模式,注定了跟而不领的产品开发模式,纺织服装国际品牌的营造更无从谈起。

快速反应能力弱

快速反应能力弱是普遍的问题,大多数企业建立在传统产销方式基础上,信息化建设薄弱,按照市场走势和采购季节周期提前开发不足,不符合现代化市场营销的要求,不适应目前国际纺织市场短周期、小批量、多品种的变化趋势。

4 纺织面料发展趋势

4.1 原料多元化

给面料带来根本性改变的纤维在今天得到前所未有的重视和发展,不仅新纤维不断涌现,传统纤维也在不断提高性能和挖掘新特性。例如,对羊毛的物理改性(拉伸细化)和化学改性(酶处理);麻类纤维的改性处理(生物酶处理)。

原料多元化一方面表现在传统纤维的组合搭配上,采用不同性能的纤维,生产不同品质、色彩、纹理、风格的面料;另一方面是新纤维与传统纤维的混纤、混纺、复合、合股或纯纺,赋予织物新的外观与内在品质。用新型差别化纤维、新型纤维素纤维或改性天然纤维与天然纤维混纺交织的面料,弥补了纤维间的缺陷,解决了单纯某一种天然或化学纤维在某项性能上的不足,从而提高了穿着性能与外观效果,也打破了传统的棉、毛、丝、麻等产品的界限。

4.2 产品结构形态多样化

4.2.1 纱线

各种花式纱线,如粗纱、圈圈纱、结子纱、雪尼纱、羽毛纱、细长竹节纱在毛纺产品、针织产品和休闲装布料中的广泛应用,使织物产生不同表面效果,增加立体感。强捻纱高捻纱应用在松结构平纹的毛纺产品及起绉、起泡产品和棉型类提花产品中,使织物产生表面特殊效果。

新型纺纱在棉纱、毛纱、麻纱生产中的应用日益广泛。在棉纺中,转杯纺、紧密纺相对成熟,喷气纺与摩擦纺正在展开;在毛纺上,Sirospun、Sirofil、Solospun、毛型紧密纺都已大量应用;在麻纺上,湿法纺纱、竹节纱、色纺纱、麻绒纤维纺纱、Sirospun、无捻复合纱等也已出现。此外,毛纺花式纱、多股纱、粗细合股的弓型纱、同向加捻纱、异色花并纱、长丝(复丝)平行纱等也已在不同的企业有所应用。

4.2.2 织物

多层组织结构将是今后纺织布料的流行趋势。如毛纺产品中有正反异支的平纺双层,拥有双层异组织,双层异色底板是针织网眼经编,表层是树叶形状的机绣物;有两面是针织网眼结构,中间是羽毛状点缀物的三层结构;有双层菱形提花的起绉产品;有悬垂性及弹性俱佳的双层强捻印花薄纱;有羊毛、尼龙嫘萦等衬有粗桔子纱的三层结构产品。

复合组织大量应用。如运用变化斜纹、人字斜纹、蜂巢、缎条、纱罗、灯芯条、提花等。在印染产品中,有双层双色、表面起绉效果的提花产品;有经纬双向弹力斜纹,经纬双向弹力斜条提花产品;粗细斜条组织间隔缎纹加纱罗组织;还有经纬异色的平纹斜纹,变化斜纹组织为主的毛纺产品。

4.3 产品功能化

纺织面料已不仅仅满足于手感、外观等感官的舒适性,更注重功能性产品的开发。功能性纺织品将进一步向大众化服装面料领域拓展,因此也成为面料开发的重中之重。通常采用功能性纤维原料,或通过功能性整理,使面料产品获得特殊的功能。主要有:(1) 保健功能:抗菌防臭,远红外面料、负离子面料、蓄能面料、抗菌面料、舒解防痒面料、芳香面料;(2) 防护功能:防油污面料,防微波面料,抗紫外线面料,阻燃防火面料、防病毒面料、防辐射面料、变色面料、闪光面料,抗静电面料;(3) 舒适功能:吸湿排汗面料,抗皱免烫面料、防水透湿面料、易护理面料(抗皱、免熨)弹力面料(氨纶纤维、低弹丝、高收缩性等各类弹性纤维)。

4.4 生产技术复合化

为了获得性能优化、外观特殊的产品,通常要采用多种技术的复合。例如在染整中广泛采用涂层、涂膜整理、反光材料、激光缕空、不规则的粘贴复合及缩绒、起绒、松驰整理,表面采用波纹褶、起绉、凹凸等技术。

(1)复合技术将被广泛采用

如2层或3层组织复合产品达到反差及两面穿效果;也可以是天然纤维产品与化纤产品复合,合纤产品之间、天然纤维产品之间复合;可以是双面针织或梭织的复合(如以海绵、无纺布、聚胺酯作为填充料),具有三明治效果;也可以是精纺毛织物与针织布料的复合,有的复合后轧花,有的复合后再一面拉毛。

(2)涂层技术

经涂层浸渍、浸轧加工的产品,特别是尼龙产品或尼龙与棉等混纺交织产品,经PU涂层、闪光涂层、遮光涂层、树脂整理,使织物表面产生网状效果、上蜡效果和皮革效果。针织物的涂层产品基本由汗布、棉毛布、绒布等经PU涂膜再与其它布料复合,仿皮效果佳,弹性好,手感柔软。特别是通过涂层技术,可使织物达到各种功能效果。

(3)起绒技术

产品有单面起绒、双面起绒、静电植绒、棉平绒、灯芯绒、色织嵌条双色平绒,还有表面是虎皮绒效果加上不规则绒条拷花、再加激光缕花处理,立体感强。

(4)多种技术结合的综合技术

当今布料流行表面变化具有立体感强的产品,除采用新的纱线结构和组织结构外,通过各种染整技术,赋予织物新功能,又使手感和外观得以改进。如采用轧绉、轧泡、轧光、拷花、磨绒、拉绒、植绒、绣花、剪花、贴花、缕花、涂层复合等技术的综合应用,再结合丰富多彩的纱线结构、纹织结构,使产品相得益彰。如双层复合闪光织物加上拷花整理;丝绒拷花反面加发泡印花;棉平绒机绣加缕花处理;尼龙印花起绒加闪光涂层,透明的薄纱轧绉后加金银丝机绣等。

4.5 产品开发绿色化

欧美等发达国家对纺织品生产过程中的各个阶段(包括纤维的生产、处理,产品的加工及制造,如产品纺、织、漂、染、印花、烫、整理等)的环境影响,以及对纺织品本身的有害物质含量也有相应的规定,也就是要生产过程的绿色化。

绿色纺织品的基本要求主要有3点:一是服装面料在穿着和使用过程中不能对人体产生有害影响;二是服装加工生产过程不能对环境和能源消耗产生有害影响;三是废弃纺织品能够被降解,可回收循环使用,并不能对环境造成再污染。

因此,面料开发绿色化,既采用绿色生态纤维,如Lyocell、PLA纤维、天然彩色棉;纺织加工过程中尽量采用无污染、少污染材料,如变性淀粉浆料、生物酶;印染整理尽量采取无水或少水加工工艺,如超临界CO2染色、数码印花等。

5 后配额时代的产业发展策略

为了保持纺织产业持续、快速、协调、健康发展,发展重点必须转向走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。

5.1 重视以质取胜,树立知名品牌

配额取消后,科技含量高、知识密集型产品市场的比重会日渐加大,中国纺织业靠产品质的提升来走技术密集型道路,走品牌化经营的高附加值之路,是中国纺织业在“后配额时代”实现出口贸易持续发展发展的必要保障。即重视产品质量,注重产品创新,提高产品科技含量,培育知名品牌。目前,中国纺织出口中自有品牌的占有率不超过10%,在贸易中赚取的只是制造加工环节的微薄利润。因此,中国企业应加强品牌开发和推广能力,尤其是有资金实力的大企业可根据自身的特点或优势,选择相应的品牌战略,如在国外适宜地点设厂,或介入国外营销网络,打造全球供应链;各产业集散地应在建立为本地区中小企业服务的公共服务体系的基础上,逐步创建区域品牌形象并在国内外推广,树立公众和市场对产业集群地广大中小企业的信赖度;行业也应树立集质量及创新于一体的行业集合性品牌,并代表行业、国家推广,提升“Made in China”的国际形象。

5.2 创新、信息化、环境保护,实现产业可持续发展

以“中国流行面料工程”为切入点,抓技术创新、产品创新,努力将中国纺织产业从世界最大的加工厂转变为世界重要的时尚策源地;以信息化为手段,通过“e百工程”迅速使一批企业并带动更多企业以信息化改造传统纺织产业使之焕发新的生机,提高产业竞争力;把提高环境质量、促进科技进步作为提高出口竞争力的重要手段,把实行清洁生产、开发绿色产品作为优化出口产品结构,扩大国际市场份额的重要举措,使纺织产业与环境保护相互促进,从而实现中国纺织业可持续发展。

5.3 规避国际贸易风险——产业国际化,市场多元化,增进国际交流,加强行业预警

规避国际贸易风险是后配额时代中国产业发展和国际贸易的核心课题之一。

产业国际化是突破贸易壁垒,规避贸易摩擦的重要手段。开展国际化经营是后配额时代中国纺织业企业在全球化中生存和发展的必然选择。在国外直接开厂、设店经营、购入国外企业股份、在发达国家利用当地人才设立研发中心,都不失为跨国经营、拓展市场空间的解决方案。

市场多元化可以降低出口市场过分集中带来的贸易风险。目前,中国出口到中国香港地区、日本、美国和欧盟四大市场的纺织品及服装,约占出口总量的70%。出口市场的过渡集中,增加了出口的不稳定性和风险性。中国纺织业在在后配额时代还应积极扩大对东欧、中东、南美地区和独联体等轻纺工业相对不发达及其竞争优势相对不足的国家的出口。

减少国际贸易摩擦要建立贸易摩擦“预警”机制,一方面要对贸易行为进行管理和规范,避免贸易战;另一方面要加强国际间的交流与合作,与进口国政府及商会、协会保持紧密联系和交流,及时了解进口国的贸易政策动向,随时向产业发出预警以应付可能出现的贸易摩擦。

5.4 标准认证,国际接轨,行业自律,有序发展

为突破各种贸易保护限制,国内的纺织产品标准、环保标准、社会责任和认证工作必须与国际接轨。一方面,国际标准是世界各国协调的产物,它反映了国际上普遍达到的先进的科学技术水平,得到各国的认同,是国际贸易的主要条件和处理国际纠纷的重要基础,因此,要推广和使用现行的国际通用标准;另一方面,要建立和推广结合中国实际符合国际惯例的中国标准,是中国作为一个拥有庞大产业和巨大市场的主权国家必须实施的工作,主动开展基于中国标准的认证工作,包括质量认证、环保认证以及“社会责任认证”,是中国产业在未来的竞争中掌握主动权的先决条件。

配额取消后面对新的贸易机会必将带来新的投资热潮,更多的纺织企业将参与出口贸易,中国出口企业间的自相竞争很可能加剧。因此,要通过政策引导和行业协会等机构的工作,引导投资方向,控制低水平扩张, 避免不必要的能源的浪费以及过度的内耗;加强行业间和企业间的自律和互律,共同面对外部挑战,避免恶性竞争和出口无序扩张。

6 后配额时代的行业产品开发工作

6.1 各行业产品开发重点

6.1.1 化纤行业

重点开发具有优异性能的功能性纤维(如阻燃、抗静电等),高性能纤维(如碳纤维、芳纶、芳砜纶等),差别化纤维(如PTT、PBT),符合可持续发展要求的新型合成纤维(如PLA)、新型再生纤维素纤维(如Lyocell纤维)、新型再生蛋白质纤维(如大豆蛋白纤维)。开发过程中,借鉴日本开发“新合纤”与“新新合纤”的做法,产业链上下游企业的紧密配合与协作,注重化纤、纺织、染整、服装一条龙的配套开发。通过不同原料品种和各种高新技术加工工艺的不同组合搭配,开发出各类新型纤维材料,为提高面料的附加值服务。在纺丝工艺方面,纤维的直纺,粘胶的连续纺,非织造布的复合技术都是今后的发展方向。

6.1.2 棉纺行业

棉纺行业要鼓励拓宽纤维的使用,减少对棉的依赖度、降低使用资源风险,同时通过应用功能性化纤提高产品的功能性。而且,利用新的纤维材料,如中空、细旦、抗菌除臭、防霉防蛀、阻燃抗静电、吸湿排汗、空调纤维、PTT弹力纤维、大豆蛋白纤维、聚乳酸玉米纤维、牛奶蛋白纤维、甲壳素纤维、Lyocell、Modal纤维等,开发多种纤维混纺、交织产品,也将大大提高产品附加价值。

大力推进紧密纺、全自动转杯纺、喷气纺等新型纺纱装备的采用,引进管理信息系统如企业资源计划系统(ERP),通过信息化建设提升棉纺企业竞争力。

6.1.3 毛纺行业

应用高新技术,重点开发多纤维原料组成、多种纱线结构、织纹结构新颖、经过功能性整理的高档毛纺产品,如改性羊毛产品、稀有动物毛产品、新型纺纱(Sirospun、Sirofil、Solospun、紧密纺)产品、高支、单经单纬产品、生物酶防缩整理产品、防水防油防污整理产品等功能性产品。

6.1.4 丝绸行业

丝绸产品的竞争力,必须把重点转移到以出口最终产品为主上来,推广应用数码喷射印花、四分色印花、电脑测配色、连缸染色、冷轧堆丝绸精炼、喷雾染色、涂料染色与印花、功能性整理等新工艺、新技术,采用新型纤维原料,提高丝绸产品的技术含量与品质,扩大深加工、精加工产品的出口比重。

6.1.5 麻纺行业

要用高新技术和先进适用技术发展麻纺织工业,研究麻类纤维脱胶新工艺技术(如生物酶脱胶),提高其可纺性与染色性;推广应用麻纤维改性技术、麻纺织品印染后整理新技术,解决麻类织物存在刺痒感、染色难、保形性差的缺陷;重视新型纺纱方法(如Sirospun、牵切纺)在麻纺上的应用,缩短工艺流程,改善纱线结构,提高纱线品质;加强医用、产业用纺织品、服装等领域应用。

6.1.6 针织行业

提高新原料的开发和应用能力;重视新型针织技术的应用,如全电脑无缝内衣加工技术;发展针织物连续前处理工艺技术与功能整理技术;在完善传统针织品标准的同时,建立健全抗菌等保健型功能性产品的产品标准和检测方法。

6.1.7 印染行业

加强针对新型纤维与天然纤维的混纺、交织产品的印染及后整理技术研究,如以聚乙烯醇为主的“超疏水性表面的纳米纤维”,阳离子可染丙纶,超高强维纶及/聚乙烯复合医用灭菌等功能性纤维,疏水性纤维的吸湿、透湿整理,获得防缩防皱“形态记忆”、柔软舒适效果的液氨整理等。

促进环保型染化料、退煮漂一步法、湿短蒸、低温等离子体处理、超临界CO2 染色、低浴比染色、无水染色、生物酶处理、数码喷射印花、热量回收、碱回收装置等应用,适应印染产品多品种、小批量、快交货、能耗低、环保好的发展趋势。

加快电脑测配色、电脑分色制版、染整工艺参数在线监测技术应用,对浓度、温度、液位等工艺参数进行监测和及时控制处理,保证染整工艺的准确性、重现性和稳定性。

6.1.8 服装行业

从品牌、信息化建设、创新、文化内涵等方面提升服装产业。创立中国制造的服装品牌,并赋予其文化内涵,并使之逐渐为国际高端市场所认可;加强服装行业的信息化建设,包括行业信息平台、电子商务平台、计算机辅助设计与制造平台的建设,提高快速反应能力;重视国际市场流行趋势,并融入产品创新中,在设计方面不断有新的提升与突破。

6.2 后配额时代行业产品开发工作重点

后配额时代,行业产品开发的重点就是要继续提高行业产品国际竞争力,并使产品开发围绕创新、质量、快速反应全面与国际市场接轨。提高产品竞争力的关键是培育一批具备产品设计创新能力、产品研发手段、完善的产品质量保障体系、通畅的国内外市场营销渠道并承担相应社会责任的企业,在产业集群地建立起为广大中小企业服务的公共服务体系,建立优秀企业和产业集散地的品牌形象、行业优秀产品的认证推广体系从而最终提升中国制造的附加价值。行业产品开发工作将继续以“中国流行面料”工程为切入点,多角度入手,全面提高国内纺织行业的产品竞争力。

2005年行业纺织产品开发工作主要包括以下方面:

(1)提高重点企业和产业集群地产品开发创新能力

(2)与国际接轨,突破贸易壁垒

在国家有关部门支持下并与国际组织合作,制定中国社会责任标准并在行业推广执行、在国际买家特别是国际零售商中推广。

继续建设覆盖主要纺织地区的纺织工业面料检测网络, 即除了北京已经建成的纺织工业面料检测中心、广东建成的“纺织工业(南方)面料检测中心”、正在上海建设的“纺织工业(华东)面料检测中心” 以外,将在大连建设“纺织工业(东北)面料检测中心”,在武汉建设“纺织工业(华中)面料检测中心”,同时,帮助广大企业完善内部质量控制体系建设,培训国际纺织产品标准。

建立产品开发快速反应基地,适应小批量、多品种、快交货的快速反应机制,提高应对国际大规模采购的快速反应能力。

(3)引导行业产品开发走入正轨

加强对国内外市场和产品开发技术的研究,组织专家并与国内外机构配合,使“中国纺织产品开发年度报告”更全面反映产品开发技术的现状与走势,指导企业的产品开发工作;

纺织产品流行趋势研究向分行业、分大类产品领域进一步细分,使产品流行趋势的研究与终端目标市场更加接轨,对企业产品开发的指导作用进一步加强。

(4) 强化行业品牌和产业集散地区域品牌的推广

通过多种形式强化中国流行面料品牌的推广,选择广东佛山西樵作为区域品牌推广的试点,并探讨区域品牌与行业品牌联合推广机制。

(5)强化产品创新基础性工作

流行色研究和预测逐步建立在广泛的色彩调查和监测基础上,建立全国范围的市场流行色系统跟踪和动态监测体系,使色彩研究进入科学的定量分析阶段。

围绕CNCS中国应用色彩系统,完善专业化应用色彩标准,实现色彩准确再现、沟通,为色彩管理、色彩在线控制的实现奠定基础。

后配额时代,新的机遇和挑战摆在中国纺织工业面前,它既使我们与广阔的世界市场更加贴近,又使我们更直接的面对看似规则实际复杂的市场竞争环境。它不可避免地要冲击传统框架下的全球纺织供应链,资源的重新配置、产业的重新整合在迅速地进行。后配时代把中国纺织工业与世界市场更加紧密地联系在了一起,了解市场、与之接轨、与之互动是赢得市场竞争的不二法则。

中国的纺织产品开发工作正是要做好这样的准备:围绕创新、质量、快速反应健全自己,了解国际市场产品走势、质量要求、产业环境和市场环境变化,使产品开发和经营运作与之接轨,强化企业、区域、行业品牌运作,最终实现中国制造向中国品牌的转变、从世界加工厂向时尚策源地的转变,实现中国纺织产业的可持续发展和持久竞争力。