武术舞蹈配合展览

文化部副部长赵维绥说,中国和阿拉伯地区的交流自古就有,公元8世纪,阿曼航海家艾布·阿比达曾远航到中国广州;14世纪中叶,阿拉伯旅行家伊本·白图泰来到中国;600年前,中国航海家郑和率领船队七下西洋,多次到达阿拉伯海湾地区。沧海桑田,世事变迁,但中阿友好合作与交流的事业,却代代传承下来。

文化部外联局西亚北非处副处长陈冬云介绍,中国和海湾地区政府间每年都要组团互访,有很多日常交流,以图书展、电影展、杂技歌舞演出为主,展览较少。海上丝绸之路文化展2003年曾在科威特等国展出过,此次是第二次出国。

此次适逢新疆维吾尔自治区成立50周年大庆,主办方还特意精选了98幅摄影、46幅绘画作品,将赴阿联酋、卡塔尔和巴林展出。陈冬云介绍,该展览作为海外惟一的新疆大庆活动,主要展示的是新疆的风土人情,很多细节会让阿拉伯人惊讶,原来遥远的中国竟与自己的生活有着千丝万缕的联系。比如新疆人和阿拉伯人的一个共同点就是都要做礼拜。

活动期间,还有北京少林武术学校武术表演、新疆木卡姆艺术团访演等配套活动。

沉船上的象棋、钱币

为展品量身打造展架

据介绍,2003年该展览出国前曾在北京的京台艺术馆展出过,当时有沙特的朋友看后非常感兴趣,也就促成了此次展览的举行。记者问为什么这次仅仅在中国美术馆进行了发布会而没有进行预展,陈冬云介绍,主要是因为很多船模非常大,包装、运输都非常困难,另外高额的运输、保险费用也是一个需要考虑的因素。此次展览的规模较上次稍有缩小,展陈方式也保持不变,但这次为一些展品量身打造了一批展架,为的就是让观众能更近距离地观赏。

阿拉伯人当上中国官

福建省泉州市市委书记郑道溪介绍,泉州原名“刺桐港”,早在800多年前,就是一个“市井十洲人”、“缠头赤脚半蕃商”的国际大都市。14世纪中叶来到中国的穆斯林大旅行家伊本·白图泰曾赞叹“刺桐港是世界上最大的港口。”

正是在这个东方城市,曾经聚居着数以万计的阿拉伯穆斯林商人、传教士、贵族与平民。在这里,他们自由地经商、传教和生活,有的甚至成为中国官员。他们有自己的侨民区、清真寺、学校、商店、仓库、墓地、豪宅和漂亮的花园;他们中的不少人与当地人通婚,并从此定居下来;他们捐资修城、造桥铺路,为刺桐港的繁荣做出不可磨灭的贡献。

泉州有古老伊斯兰墓

郑道溪介绍,直至今天,在泉州这座历史文化名城,依然能够看到中国现存最古老、最纯粹的阿拉伯建筑风格的清真寺,公元7世纪来到这里传教的两位伊斯兰传教士的坟墓,珍藏于博物馆的数百件14世纪中叶以前中东穆斯林的墓葬石刻。其中,两位伊斯兰传教士的坟墓在泉州城东郊郁郁葱葱的灵山上,相传他们于唐初来这里传教,后来卒葬此山,因相传他们的坟墓夜发灵光,故被古人尊称为“圣墓”,即“西方圣人之墓”的意思,此山也因此名为灵山。这是伊斯兰教传入中国最早的史迹之一,也是世界现存最古老的伊斯兰教墓葬文物之一。

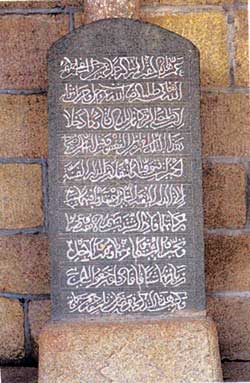

圣墓墓碑

记者在文化部外联局亚非处看到此次展览的很多图片,有海上丝绸之路地图,沉船打捞上来的钱币、象棋、香料,阿拉伯人墓碑……陈冬云介绍,展览中最引人注目的当属泉州现存的阿拉伯式的建筑、墓碑、文字。在泉州的许多清真寺上都留有古兰经,虽然只有懂阿拉伯文的人才能看懂其中的意思,但就是单从形式上来欣赏,都会觉得它很漂亮,很有装饰性。

陈冬云介绍,泉州有很多阿拉伯人的后裔,他们墓碑上面的文字据考证,是表达对真主的信仰。

34米海船轰动世界

此次展览展出了很多船模,包括郑和船队模型、福州花船模型、新安沉船模型、刺桐海舶模型等,但最引人注目的还是宋代海船船模。据介绍,1974年夏天,沉没在泉州湾后渚港的古代沉船被挖掘出来,立即轰动了世界。各种出土物以及科学考证的结果表明,这是一艘13世纪70年代泉州造的三桅远洋商船,运载着大量香料、药物及其他商品从东南亚归来。沉船残长24.20米,残宽9.15米。经过众多专家和老船工的共同研究,并参照宋代文献的记载和当地造船的传统经验进行复原,这艘商船原有船长34米,最大宽度11米左右,型深3.80米,排水量393.4吨,载重200吨,是典型的福船。

来源:中国纺织网