1 粗纱机中罗拉扭振引起的细纱波

T/C 65/35 14 tex品种因粗纱机中罗拉扭振所引起的细纱波谱图在20 cm~30 cm的波见图1。

由图1可见,细纱波谱图反映出条干CV值较高,粗节、细节较多。我们在细纱机上反复抽样检测,此问题集中在同一台粗纱机上,同锭粗纱在细纱机上断续出现,正常粗纱在细纱机上未发现此现象,排除了细纱机产生故障的可能性。在粗纱波谱图反映不出来,波谱图图形正常,条干CV值、粗节、细节正常,经认真检查粗纱机后发现,该机台平车后换用了另一产地的下胶圈,运行20多天后,下胶圈与下销、下罗拉粘连严重。拆下下胶圈与下销,胶圈粘连在下销上的附属物用刀片才能刮去,而粗纱机又无坏车记录,其他牵伸元件正常,极有可能是罗拉扭振引起。粗纱机下胶圈由于换用产地,胶圈的内在质量较差,表面处理不当,运行一段时间后,导致下胶圈与下罗拉粘连严重引起中罗拉扭振。换下该机台的全部胶圈,反复抽样检测,在细纱机纺出纱后,再未发现此波。

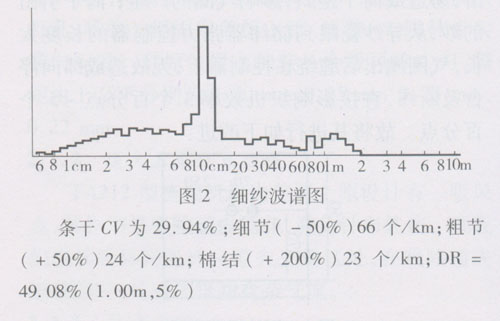

一般粗纱中罗拉扭振,细纱波谱图上波稍异于细纱机前罗拉或前胶辊周长(据细纱牵伸倍数而异,长度在10 cm~50 cm之间),引发的粗纱(T/c 14 tex、T/c 28 tex)细纱波谱图波波长在20 cm~30 cm,而细纱机故障引发的细纱波谱图波波长在10 cm~15 cm(见图2)。

粗纱机中罗拉扭振引发的疵点在粗纱机上比较集中,在细纱机上则比较分散,对集中机号的粗纱测试波谱图,无波,无牵伸波。其产生原因:(1)弹簧摆动销、粗纱机下胶圈同中罗拉粘连;(2)粗纱下胶圈偏紧,在中罗拉回转时产生间断性频率较高的轻微振动,纺涤棉混纺纱较易发生;(3)齿轮啮合不良,特别是加压过重,罗拉负荷增加。

就罗拉扭振应注意以下几个方面的问题。(1)粗纱机上、下胶圈不能同时更新,宜新旧搭配,对于使用周期较短的胶圈,应回强检查、清洗、更换工作。(2)粗纱机下胶圈张力不宜太紧,如果整台张力偏紧,会产生整台粗纱机中罗拉扭振。(3)齿轮啮合要适当,特别是中、后罗拉轴头的齿轮,键、销、槽搭配使用。(4)加强车头齿轮加油管理,润滑油标号要正确,避免齿轮磨损。(5)注意温湿度差异,对于含涤较多的产品特别是纯涤产品,牵伸力大,温湿度不当也易引起罗拉扭振。

2粗纱机前胶辊划伤引起的细纱波

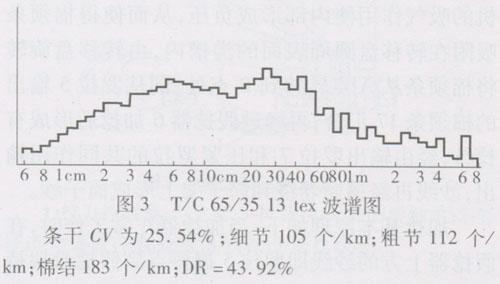

T/c 65/35 13 tex粗纱前胶辊划伤引起细纱在15 cm~60 cm处山形牵伸波见图3。

从布样和细纱机抽样,用乌斯特条干分析仪分析,在细纱波谱图上都有15 cm~60 cm的山形牵伸波。在细纱机上有纱疵的整只粗纱所纺的细纱都有此牵伸波。在同锭上换正常粗纱所纺的细纱无此牵伸波,实测该纱条,规律条干波长3.3 m~3.5 m,粗节长度12 cm~15 cm,应为粗纱工序引起的纱疵。在固定供应的两台粗纱机上我们发现前胶辊划伤严重。将划伤胶辊在粗纱、细纱同锭对比试验,划伤胶辊纺出的细纱波谱图与布样和细纱机上抽样的波谱图吻合。一般粗纱前胶辊划伤,细纱波谱图波较明显,粗纱波谱图不明显,细纱波谱图在15 cm~60 cm有牵伸波。经反复验证确系粗纱前胶辊划伤引起,即在划伤处(中凹)引起纤维变速点位置前移和后移所造成。如果只做粗纱波谱图,无法分析出粗纱机故障的根源。

由粗纱前胶辊划伤引起的隐波,它不同于中、后罗拉扭振产生的隐波:(1)若后罗拉扭振引起,将总牵伸由6.9倍改为6.0倍;(2)若中罗拉扭振,将后区牵伸倍数由1.3l倍改为1.38倍,经改变总牵伸倍数和后区牵伸倍数所纺细纱波谱图后波的位置没有明显移动,仍在15 cm~60cm,因此可排除中、后罗拉扭振引起,一般就是粗纱前胶辊引起。

针对胶辊划伤严重的问题,作为粗纱工序的胶辊应注意:(1)胶辊硬度应在邵尔A80度~84度,胶辊套差必须在0.05 mm以内才能上车,停车4 h以上必须进行释压。(2)每天检查胶辊状态,对有问题的胶辊立即更换。(3)胶辊老化(有时油漆脱落),特别是纺化纤混纺及纯纺,由于其含油高,使胶辊表面硬度增高,钳口的弹性握持力削弱,当牵伸力较大时,导致牵伸过程中钳口有规律地移动,从而有可能引起此种故璋。(4)粗纱机罗拉(特别是中罗拉)和集棉器嵌杂质和杂物也有可能引起在细纱波谱图出现山形牵伸波,形成规律性条干不匀。

3 结束语

粗纱机罗拉扭振,齿轮安装不良,齿轮磨灭间隙过大,罗拉沟槽(节距)不良,胶辊划伤、中凹等不良因素,都会产生隐波,都有可能在粗纱波谱图上反映不出来,只有在细纱波谱图上反映明显,很容易被忽视,导致出现大面积的条干不匀。因此我们必须加强日常基础工作,防范于未然。